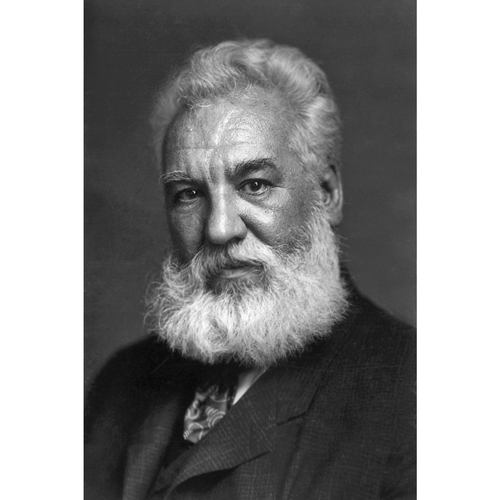

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3191862

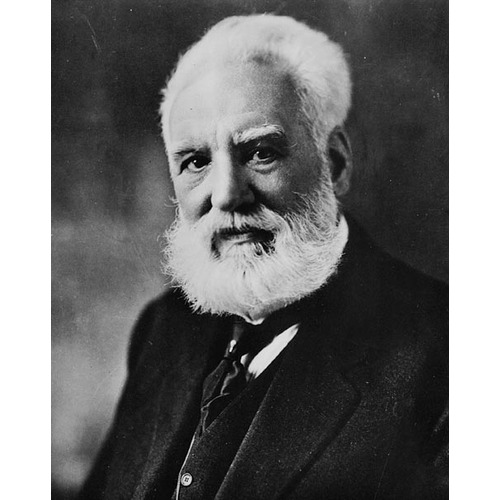

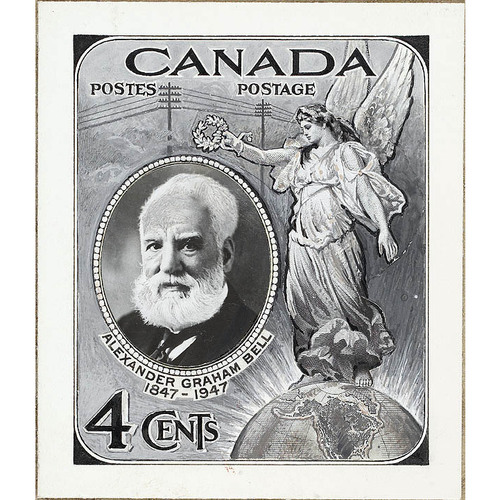

BELL, ALEXANDER GRAHAM, éducateur auprès des sourds, inventeur et scientifique, né le 3 mars 1847 à Édimbourg, Écosse, deuxième fils d’Alexander Melville Bell et d’Eliza Grace Symonds ; le 11 juillet 1877, il épousa à Cambridge, Massachusetts, Mabel Gardiner Hubbard, et ils eurent deux fils et deux filles ; décédé le 2 août 1922 près de Baddeck, Nouvelle-Écosse.

Alexander Graham Bell est hautement redevable à son grand-père paternel Alexander qui, ne voulant pas devenir cordonnier comme on l’était dans sa famille de père en fils, avait quitté le Fifeshire pour faire carrière dans un domaine alors nouveau, l’élocution. Passionné par le métier d’acteur, il avait perfectionné sa diction et s’était installé à Dundee, en 1826, pour enseigner l’élocution à temps plein. Il s’intéressa bientôt aux troubles du langage, en particulier au bégaiement, et commença à écrire un manuel sur le sujet. Alors que sa femme était allée à Édimbourg pour livrer le manuscrit, une de leurs connaissances découvrit qu’elle avait une liaison. Après leur divorce, Alexander s’établit à Londres avec leur plus jeune fils, Alexander Melville, en 1834. L’année suivante, il y publia The practical elocutionist, livre dans lequel il indiquait les groupes de mots et les accents par des symboles semblables à des virgules, jetant ainsi les bases d’un système de visualisation du langage en même temps que celles d’une vocation qui intéresserait trois générations de Bell.

En 1838, soit peu après le remariage de son père, Alexander Melville Bell, épuisé par ses longues heures de travail comme assistant d’un marchand drapier de Londres, fut envoyé à Terre-Neuve pour se refaire une santé. Il habita chez un ami de la famille à St John’s et trouva un emploi de commis dans une entreprise de navigation. Il aida ses collègues à obtenir la réduction de leur semaine de travail et organisa cours et pièces de théâtre. De plus, il commença à traiter des bègues, selon les méthodes de son père, avec un succès qui lui valut une certaine reconnaissance publique. De retour en Angleterre en 1842, il se lança avec son père dans des études originales sur la physiologie des organes vocaux. En voyage à Édimbourg l’année suivante, il fit la connaissance d’Eliza Grace Symonds, une miniaturiste anglaise de dix ans son aînée. Dans des souvenirs rédigés à l’intention de ses petits-enfants, il écrirait : « Je ne suis pas tout à fait tombé amoureux dès la première rencontre, mais j’ai été frappé dès la première rencontre. » Attiré par cette femme cultivée, il admettait avoir aussi éprouvé de la sympathie pour elle, d’autant plus qu’elle était partiellement sourde. Leur longue et tendre union soutiendrait Alexander Graham Bell toute sa vie.

Le couple, marié en 1844, s’installa à Édimbourg. L’année suivante, Alexander Melville Bell y publia son premier ouvrage, The art of reading, dont il se servit dans ses conférences sur l’élocution. Il lut également en public des extraits des œuvres « impies » de Charles Dickens, pratique à laquelle les autorités de sa paroisse lui demandèrent de mettre fin. Bell changea plutôt de paroisse. La prospérité apportée par l’intérêt croissant que suscitaient ses conférences permit au couple d’emménager dans un spacieux appartement de la rue Charlotte Sud, où naquit Alexander. Le jeune Aleck, comme on l’appelait, fit ses premières classes auprès de ses parents. Son père, qui sut reconnaître sa passion pour les collections de spécimens naturels, l’intéressa à la biologie. Sa mère lui transmit son amour de la musique. Aleck avait, semble-t-il, un véritable don pour jouer d’oreille, don qu’il perdit, selon lui, en apprenant à lire la musique. Les leçons du distingué pianiste Benoît-Auguste Bertini lui inspirèrent pendant un moment le désir de devenir musicien. Si ce désir s’estompa, l’expérience n’en fut pas moins utile : « Je suis porté à croire [...] que ma passion précoce pour la musique m’a bien préparé à l’étude scientifique des sons », écrirait-il dans son autobiographie.

Eliza Grace Symonds Bell éleva ses trois fils dans une grande piété qui influença Aleck, « au moins jusqu’à l’âge de raison », écrivit-il. La famille était aussi profondément libérale. Le grand-père d’Aleck détestait le dogmatisme, méprisait les titres de noblesse et croyait ardemment au mérite personnel et au pouvoir de l’éducation. En 1857, Aleck commença à fréquenter l’école, la Hamilton Place Academy. De son propre aveu, il était mauvais élève et manquait d’ambition. Solitaire, il avouait se complaire dans la rêverie, sans doute stimulée par son amour de la lecture, que lui inculquèrent son père et son grand-père. Après que ses parents eurent acheté Milton Cottage, près d’Édimbourg, en 1858, il découvrit d’ailleurs bien des endroits idylliques pour rêver. Le jour de son anniversaire, cette année-là, il prit comme deuxième nom Graham, du nom de famille d’Alexander Graham, ancien élève de son père à Terre-Neuve, qui avait rendu visite à la famille et l’avait impressionné.

Les rêveries, les promenades à Milton Cottage, les collections botaniques sont autant d’éléments qui attisèrent la curiosité d’Aleck et son désir d’inventer. C’est un peu plus tard en 1858 que le jeune garçon mit au point son premier appareil. Alors qu’il jouait avec son ami Benjamin Herdman près de la minoterie des Herdman, le père de Benjamin les enjoignit de se rendre utiles. Aleck s’enquit de ce qu’ils pouvaient faire et John Herdman leur demanda de décortiquer du grain. À sa grande surprise, Aleck transforma une machine de manière à ce qu’elle accomplisse exactement cette tâche, en installant des brosses métalliques sur les pales. La chambre noire aménagée par son propre père à Milton Cottage éveilla l’intérêt d’Aleck pour le nouvel art de la photographie, qu’il utiliserait plus tard pour documenter son œuvre.

Quand Aleck eut 15 ans, on l’envoya à Londres pour un an chez son grand-père, veuf depuis peu. Cet événement fut décisif. Bell reconnaîtrait plus tard que cet homme avait éveillé en lui l’ardeur qui guiderait tout son travail. Son grand-père le fit rougir de son ignorance des matières scolaires et lui insuffla « l’ambition d’[y] remédier par l’étude personnelle ». Il le convainquit également de l’importance de la parole, qu’il considérait comme la caractéristique suprême de l’être humain : « Peut-être est-ce à cet égard surtout que l’homme est à l’image de son Créateur », disait-il. Avant qu’Aleck ne quitte Londres, son père et lui rencontrèrent Charles Wheatstone, scientifique de premier plan et chercheur en télégraphie, pour voir sa reproduction de la « machine parlante » inventée au xviiie siècle par Wolfgang von Kempelen. Cette machine inspira Aleck et son frère Melville James (Melly), qui fabriquèrent leur propre version d’un larynx parlant.

Du temps de la jeunesse d’Alexander Graham Bell, Édimbourg, « l’Athènes du Nord », éclipsait Londres dans les domaines scientifique, médical et littéraire. Le navire en fer, le fusil à chargement par la culasse, la bicyclette à pédales et les méthodes chirurgicales antiseptiques de Joseph Lister y avaient tous été inventés, et ses académies en faisaient la Mecque des scientifiques européens. Les Bell recevaient chez eux bien des grands de cette époque. Alexander Graham y revit Wheatstone et rencontra des hommes comme Alexander John Ellis, le célèbre phonéticien de Londres. À 16 ans, toutefois, il avait hâte de subvenir lui-même à ses besoins. Il obtint un poste de professeur stagiaire d’élocution et de musique dans une académie d’Elgin. Après un an à la University of Edinburgh en 1864–1865, il revint à Elgin puis, en 1866–1867, enseigna à Bath. Pendant ces années, il poursuivit ses expériences sur la physiologie de la parole et étudia, sur des chiens et des chats, la hauteur et la formation des voyelles. Son père l’encourageait à noter par écrit les résultats de ses recherches. Impressionné par son rapport de mars 1866, Alexander John Ellis l’invita à entrer à la Philological Society de Londres, même s’il était encore adolescent.

En 1867, la tragédie frappa la famille, alors établie à Londres : le frère cadet d’Alexander Graham, Edward Charles, fut emporté par la tuberculose. La même année, Alexander Melville Bell publia à Londres son plus important traité, Visible speech : the science [...] of universal alphabetics […]. En outre, il prit Alexander Graham comme assistant et, soucieux de diffuser son code de « langage visible », son alphabet universel et sa méthode de transcription phonétique, lui confia la tâche d’enseigner à ses élèves sourds pendant ses absences. De 1868 à 1870, Alexander Graham suivit des cours d’anatomie et de physiologie au University College de Londres, mais ne se rendit pas jusqu’au diplôme. En mai 1868, son père lui avait demandé d’adapter sa méthode de langage visible pour enseigner à des enfants sourds dans une école de Kensington (Londres) pendant que lui-même ferait une tournée de conférences en Amérique du Nord avec son frère. En route pour Chicago au mois d’août, les deux hommes s’arrêtèrent chez un ami écossais, le révérend Thomas Henderson, à Paris, en Ontario. Alexander Melville fut saisi par la beauté du paysage. Un an après sa conférence au Lowell Institute de Boston, le conseil scolaire de cette ville ouvrirait, sous la direction de Sarah Fuller, un externat pour les sourds où l’on mettrait à l’essai les nouvelles méthodes orales d’enseignement.

À l’été de 1869, Henderson encouragea Alexander Melville Bell, qui songeait à accepter une nouvelle invitation à Boston, à émigrer au Canada. Les Bell envisagèrent de le faire à cause de la maladie de Melly, puis écartèrent cette idée. Melly mourut de tuberculose en mai 1870. La famille accepta alors la proposition de Henderson. Pendant un de leurs derniers repas chez eux à Londres cet été-là, Ellis insista pour qu’Alexander Graham examine un récent ouvrage du physicien allemand Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Après avoir lu le Traité physiologique de la musique, fondé sur l’étude des sensations auditives, le jeune homme s’exclama qu’il serait bientôt possible de « parler par le télégraphe ». Le livre l’incita également à en apprendre davantage sur l’électromagnétisme et l’électricité – ingrédients essentiels de ses futurs travaux sur le télégraphe parlant –, ce qu’il ferait dans le Nouveau Monde.

Arrivés à Québec le 1er août, Bell, ses parents et la veuve de son frère partirent pour Paris, en Ontario. Ils entendirent parler d’une maison à vendre en campagne près de Brantford et, avant la fin de la semaine, Alexander Melville Bell avait acheté Tutelo Heights, qui donnait sur la rivière Grand. Alexander Graham s’y trouva rapidement un repaire : « J’avais coutume, l’été, d’apporter une couverture, un oreiller et un bon livre dans ce petit coin douillet, écrirait-il, et de me payer le luxe de passer l’après-midi à rêvasser. »

En avril 1871, Bell quitta ses parents pour enseigner à l’école de Sarah Fuller, à Boston. L’idée qu’on puisse apprendre à des enfants sourds à parler était nouvelle en Amérique du Nord. On estimait généralement, à l’époque, que les personnes sourdes étaient nécessairement muettes et n’avaient pas de place dans la société. Les Bell n’étaient pas d’accord avec ce point de vue et Alexander Graham réussit à démontrer, à Boston, comment utiliser les techniques du langage visible pour former les professeurs. En quelques semaines, il parvint à enseigner aux enfants à prononcer plus de 400 syllabes. Ce progrès l’amena à faire des démonstrations à la Clarke Institution for Deaf-Mutes de Northampton ainsi qu’à l’American Asylum for the Education and Instruction of the Deaf and Dumb à Hartford, au Connecticut. La demande devint telle que, en octobre 1872, Bell ouvrit sa propre école à Boston. Il exigeait de ses professeurs qu’ils aient « une bonne éducation à l’anglaise, [...] une oreille juste, une connaissance pratique de l’enseignement et [soient] aimables envers les enfants ».

Jusqu’à sa mort, Bell se définirait avant tout comme un professeur pour les sourds et considérerait ce travail comme son plus grand apport à l’humanité. Le public, toutefois, lui en fut rarement reconnaissant. La vigueur avec laquelle il défendait la méthode orale – selon laquelle les sourds pouvaient parler sans recourir au langage par signes, procédé alors le plus largement utilisé – masquait sa solide compréhension scientifique de la surdité et le plaça au centre d’une controverse qui durerait encore presque un demi-siècle. Les fanatiques de l’oralisme se donnèrent pour mission de faire bannir le langage gestuel. Bell désapprouvait beaucoup de leurs projets de réforme, y compris la création d’internats spéciaux pour les sourds, mais son nom n’en demeura pas moins associé au camp oraliste.

Par suite des expériences menées dans des écoles comme celle de Bell, la méthode orale fit des progrès tels que, à la fin du siècle, elle était la seule appliquée pour enseigner à 40 % des élèves sourds. Avant la fin des années 1920, cette proportion serait passée à 80 %. Les éducateurs ne tinrent cependant pas compte des revendications des sourds qui s’opposaient à l’abandon du langage par signes. Toutefois, avec les progrès de la médecine, qui permirent de prévenir la surdité due à bon nombre de maladies infectieuses chez les enfants sachant déjà parler, et la proportion accrue d’élèves sourds de naissance, la méthode orale connut moins de réussite. Il ne faut pas oublier que l’enthousiasme de Bell pour cette méthode était en partie attribuable au succès qu’elle avait eu sur deux de ses proches : sa mère, qui avait fait des progrès spectaculaires en utilisant les techniques du père de Bell, et, plus tard, sa femme.

Bell avait fait la connaissance de son futur beau-père le 8 avril 1872. Important conseiller juridique en propriété industrielle, Gardiner Greene Hubbard était président de la Clarke Institution. Sa fille Mabel était devenue sourde à cinq ans, en 1863, à cause de la scarlatine. La rencontre avec Hubbard fut heureuse pour Bell à deux égards : Hubbard lui demanda de donner des cours particuliers à sa fille, et il était fasciné par les inventions électriques, en particulier par tout ce qui avait trait au télégraphe. En même temps, Bell continuait de correspondre avec son père, demeuré à Brantford. Le registre de cette correspondance et de leurs conversations deviendrait crucial pour la défense de ses brevets d’invention. C’est, de fait, dans une lettre à son père le 11 novembre 1872 qu’Alexander Graham, avec son audace habituelle, explora l’extraordinaire idée d’un télégraphe qui enverrait simultanément plusieurs messages sur un même fil télégraphique. Bell s’inspirait, cet automne-là, des conférences publiques présentées au Massachusetts Institute of Technology qui, après l’avoir amené à répéter certaines expériences de Helmholtz sur le courant électrique, le mettraient sur la piste du téléphone. Comme l’a écrit son biographe Robert V. Bruce, Bell avait le talent, le tempérament et les connaissances nécessaires pour cette tâche. Il s’était trouvé au bon endroit au bon moment. La ville de Boston était non seulement un centre intellectuel et scientifique en pleine effervescence, mais elle était également habitée par d’entreprenants capitalistes.

La nomination de Bell comme professeur de physiologie vocale et d’élocution à la Boston University au début de 1873 l’obligea à poursuivre ses expériences sur le télégraphe multiplex la nuit. En novembre, il commença à donner des cours à Mabel Gardiner Hubbard. Le professeur de 26 ans devint tout de suite amoureux de sa jeune élève de 15 ans. Le père de cette dernière s’enthousiasma pour le projet de télégraphe de Bell, d’autant plus qu’il y voyait un moyen de briser le monopole de la détestable Western Union Telegraph Company. Au printemps de 1874 cependant, deux nouveaux instruments scientifiques susceptibles de rendre la parole visible amenèrent Bell à s’intéresser davantage à l’acoustique : le phonoautographe, inventé en France par Leon Scott, appareil doté d’une membrane qui, en vibrant à l’émission d’un son, faisait bouger un pinceau qui traçait alors des lignes sur du verre fumé ; et la capsule manométrique de Karl Rudolf Kœnig, qui analysait le son au moyen des changements produits dans la forme d’une flamme par les vibrations de l’air. En vue de créer les conditions les plus proches de la réalité dans ses propres expériences sur le phonoautographe, Bell se procura, chez un otologiste, une oreille humaine prélevée sur un cadavre. Avant un bref séjour à Brantford, il assista, le 13 juin, au deuxième congrès des professeurs d’articulation auprès des sourds et muets à Worcester, au Massachusetts, et fut élu président.

Contrairement à l’idée répandue par les entreprises du réseau Bell, Alexander Graham Bell ne fut ni le premier, ni le seul à imaginer le téléphone. Aucun des travaux qui menèrent jusque-là n’aurait été possible sans les expériences de Michael Faraday sur l’électromagnétisme et l’induction. De nombreux scientifiques avaient déjà émis l’hypothèse de la transmission électrique de la parole. Charles Wheatstone avait déjà fait des expériences sur des tables d’harmonie. Charles Grafton Page, de Salem, avait décrit un phénomène qu’il qualifiait de musique galvanisée – le son produit par la rupture d’un circuit électrique relié à un aimant. Joseph Henry, physicien au College of New Jersey, avait écrit en 1846 qu’il était possible de fabriquer une sorte de clavier avec une glotte en caoutchouc munie d’électro-aimants qui transmettrait des mots par le télégraphe. Le Français Charles Bourseul avait expliqué en 1854 qu’on pourrait se servir de plaques flexibles vibrant en fonction des variations dans la pression de l’air pour ouvrir ou fermer un circuit électrique. L’Italien Antonio Meucci avait travaillé dans les années 1850 à des variantes primitives du téléphone. L’instituteur allemand Philipp Reis, qui avait inventé un émetteur capable d’envoyer des sons audibles sur un fil télégraphique, avait employé pour la première fois le mot téléphonie dans une conférence en 1861. Et puis, il y avait Elisha Gray, le plus célèbre rival de Bell, qui, allié à la Western Union, essayait depuis 1866 de transmettre des sons par le télégraphe.

Toutefois, c’est Bell qui, le premier, réussit de façon satisfaisante à transformer le son en impulsions électriques dans un émetteur et à retransformer ces signaux en discours audible dans un récepteur. La solution s’imposa à lui dans son « repaire » de Tutelo Heights le 26 juillet 1874 au moment où il venait de terminer son phonoautographe. Tout à coup, le fonctionnement du tympan, le souvenir des cordes à piano activées par le son, ses expériences sur l’induction électrique, les travaux de Reis sur les courants et ceux de Bourseul sur les plaques vibrantes (qu’il connaissait par le livre de Jean-Baptiste-Alexandre Baille sur l’électricité, dont il avait lu la traduction de 1872), toutes ces idées ne firent qu’une dans son esprit. « Il [nous] serait possible, raconterait-il, de transmettre n’importe quelle sorte de son si l’on pouvait seulement provoquer une variation de l’intensité du courant comme il s’en produit dans la densité de l’air quand un son est émis. » Sa théorie était la suivante : des anches magnétisées induiraient un courant ondulatoire qui serait transmis par fil à un électro-aimant, lequel convertirait ce courant en vibrations qui, à leur tour, se répercuteraient sur un diaphragme, reproduisant ainsi le son original. Une question demeurait : la voix humaine était-elle assez puissante pour induire le courant nécessaire ? C’est grâce aux explications qu’il donna sur ce sujet dans une lettre à son père en novembre que Bell put revendiquer la paternité du téléphone.

De retour à Boston en septembre, Bell continua à enseigner. Pendant son séjour en Ontario, il avait participé au congrès des American Instructors of the Deaf and Dumb, à Belleville, et y avait traité de la difficulté, pour ceux qui lisent sur les lèvres, de distinguer certaines consonnes comme P et B. Pour continuer ses expériences le soir et la nuit, il loua un laboratoire dans le grenier de son fournisseur de matériel électrique, Charles Williams, dont la boutique du 109 de la rue Court à Boston était un paradis pour les inventeurs. Williams permettait également l’embauche d’assistants, et Thomas Augustus Watson collabora avec Bell à compter de janvier 1875. Watson se souviendrait de Bell à 27 ans comme d’un « jeune homme grand [et] mince, nerveux, au visage pâle, avec des favoris noirs, une moustache à la gauloise, un gros nez ainsi qu’un front large et incliné surmonté d’une épaisse chevelure noire comme jais ».

Les travaux avancèrent rapidement. Le 1er mars, Bell fit part de ses conclusions à Joseph Henry, alors directeur de la Smithsonian Institution de Washington, et lui expliqua son projet de téléphone. « Vous avez là l’embryon d’une grande invention », répondit Henry, lui conseillant de ne rien publier sur le sujet avant d’avoir résolu tous les problèmes. À Bell qui protestait ne pas avoir les connaissances nécessaires en électricité, Henry rétorqua : « Acquérez-les ! »

Gardiner Greene Hubbard, cependant, n’était pas aussi enchanté et jugeait que le téléphone pouvait attendre. Quelques jours auparavant, lui-même et Thomas Sanders, marchand de cuir et père d’un élève de Bell, avaient signé une entente selon laquelle, en échange de leur soutien financier, ils partageraient avec Bell les profits tirés de toutes ses inventions télégraphiques. Déçu que Bell n’ait pas encore mis au point son télégraphe multiplex, Hubbard lui lança, au printemps, un ultimatum : l’inventeur devait choisir entre Mabel et ses travaux sur la transmission électrique de la parole. Têtu, Bell refusa de choisir ; le rejet de son télégraphe multiplex par la Western Union (à cause de la participation de Hubbard) et d’importantes découvertes en téléphonie finirent de rallier Hubbard à sa cause. Le 4 mai, Bell lui écrivit qu’on pouvait compenser la faiblesse des courants induits en appliquant un autre principe de transmission : « J’ai lu quelque part que la résistance d’un fil [...] est affectée par la tension du fil. Si c’est le cas, un courant continu d’électricité passant dans un fil susceptible de vibrer devrait rencontrer une résistance variable, ce qui devrait induire une pulsation dans le courant. [... Par conséquent], on pourrait transmettre le timbre d’un son [... et] augmenter la puissance du courant [...] sans détruire les intensités relatives des vibrations. » Cette lettre confirma que Bell avait, le premier, imaginé la résistance variable, dernière clé de l’invention du téléphone. Il lui restait maintenant à mêler tous ces éléments.

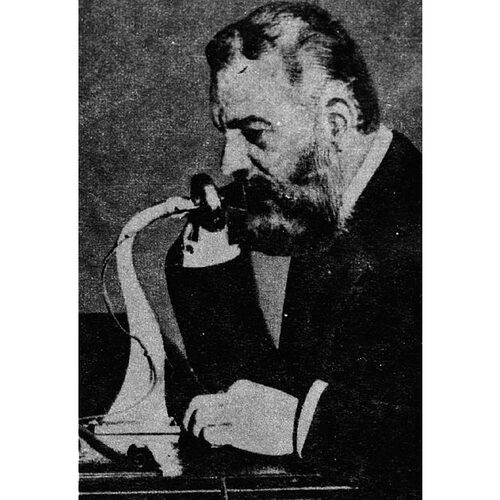

La première percée survint le soir du 2 juin au laboratoire de Bell. Poursuivant leurs expériences sur le télégraphe multiplex, Bell dans une pièce et Watson dans une autre ajustaient les anches de leurs trois postes émetteurs-récepteurs. Comme il voulait dégager une anche vissée trop près d’un électro-aimant, Watson lui donna un petit coup tandis que les émetteurs étaient fermés. Instantanément, Bell perçut une vibration sonore dans son récepteur. À leur grande surprise, ils avaient réussi à reproduire le son : par rémanence, l’anche avait induit un courant ondulatoire qui faisait réagir les électro-aimants dans l’autre pièce. Stupéfait et conscient de l’importance de ce phénomène, Bell rapprocha son oreille de l’une des anches : il entendit le son de celle que pinçait Watson. En quelques jours, Watson fabriqua des téléphones primitifs dans lesquels les variations du courant faisaient vibrer un diaphragme.

Bell poursuivit ses travaux à Brantford en septembre. À la suggestion du médecin de ses parents, il plaça un mince disque de fer sur la membrane de parchemin et constata que le son était devenu plus audible. Puis, de retour à Boston plus tard ce mois-là, il commença à préparer le mémoire descriptif de son invention tandis que Watson perfectionnait l’appareil. Bell avait déjà vendu les droits pour les États-Unis à Hubbard et les deux hommes souhaitaient ardemment vendre les droits pour l’étranger. Étant donné que l’obtention d’un brevet en Grande-Bretagne était essentielle et que ce brevet ne pouvait leur être accordé si une autre demande était en instance d’acceptation aux États-Unis, ils attendirent pour faire breveter leur invention aux États-Unis.

Au début d’octobre, Bell retourna à Brantford dans l’intention d’offrir les droits à sir Hugh Allan*, puissant financier et président de la Compagnie du télégraphe de Montréal. Mais le voisin de ses parents et propriétaire du Globe de Toronto, George Brown*, à qui il avait demandé de le recommander à Allan, lui offrit d’acheter lui-même les droits. Il promit également de déposer la demande de brevet en Grande-Bretagne pendant son voyage à Londres, en février. Peu après Noël, les deux hommes conclurent une entente à Toronto et, le 25 janvier 1876, soit la veille du départ de Brown, Bell lui remit le mémoire descriptif de son invention à New York. Brown et un associé s’assurèrent qu’il n’y avait pas contrefaçon et déposèrent la demande de Bell le 16 février. Brown, cependant, ne comprenait pas toute la portée des travaux de Bell et semblait douter du caractère pratique de l’invention. Sans l’avertir, il décida « de ne pas donner suite à l’affaire ». Heureusement pour Bell, l’impatient Hubbard, qui n’en pouvait plus d’attendre la réponse de Brown, déposa la demande de brevet aux États-Unis le 14 février, et ce, quelques heures seulement avant celle de son concurrent Elisha Gray. Le 7 mars, Bell devint titulaire du brevet sur le téléphone, deuxième des 30 brevets qu’il obtiendrait entre 1875 et 1922. Intitulé « Améliorations en télégraphie », ce brevet serait le plus lucratif jamais accordé dans l’histoire des inventions, et l’un des plus contestés.

Bell n’avait pas réussi à transmettre une phrase complète et audible dans son téléphone mais, fait significatif, il avait modifié la description de son invention au début de janvier pour y incorporer un émetteur à résistance variable. Le 8 mars, lui-même et Watson reprirent leurs expériences, et le téléphone fut bientôt doté d’un porte-voix. Le 10, Bell transmit sa première phrase intelligible : « M. Watson, venez ici ! Je veux vous voir. » (« Mr Watson – Come here – I want to see you. ») L’exclamation n’était pas aussi élégante que le premier message télégraphique de Samuel Finley Morse – « Dieu tout-puissant ! » –, mais elle est devenue plus célèbre. Cette phrase est souvent citée sans les mots « to see ». Bell les a notés dans son carnet, mais Watson les a omis dans ses notes sur lesquelles il s’est appuyé pour la rédaction de ses mémoires, largement cités. La question de savoir laquelle des deux villes, de Boston ou de Brantford, pouvait s’enorgueillir de l’invention du téléphone a soulevé une controverse encore plus vive. Selon l’opinion la plus répandue – et consacrée par un important livre sur l’histoire du téléphone, publié en 1985, qui décrit cet appareil comme « la grande invention yankee » –, ce serait Boston. Pour sa part, Bell croyait que les deux villes pouvaient se flatter d’une paternité commune et il s’est maintes fois prononcé sur la question. À l’occasion d’un banquet donné en son honneur par le Bureau de commerce à Brantford en 1906, il expliqua prudemment que c’est dans cette ville que « l’idée du téléphone, les premières expériences et la solution du problème avaient vu le jour ». Dans une lettre au Daily Expositor de la même localité en mars 1916, il affirmerait que « Brantford [pouvait] à juste titre se dire “la ville du téléphone” ». L’année suivante, lors du dévoilement d’un monument en son honneur, il rappellerait que « le téléphone, né à Boston en 1875, a[vait] été conçu à Brantford en 1874 ».

L’invention du téléphone coïncidait avec le centenaire de l’Indépendance des États-Unis. Talonné par Mabel, maintenant sa fiancée, Bell loua un kiosque à l’Exposition universelle de Philadelphie et y fit une démonstration le 25 juin 1876. Les inventions et les machines en montre à cette exposition qui rendait hommage aux « progrès de l’époque » transformaient déjà la société. Outre le téléphone, il y avait la machine à écrire, l’ampoule électrique, la levure empaquetée, le moteur à combustion interne et la puissante machine à vapeur Corliss de 700 tonnes. Mais l’économie nord-américaine en pleine crise donnait peu de raisons de se réjouir et, tant au Canada qu’aux États-Unis, les grandes entreprises de télégraphe continuaient à dominer le monde des communications.

De retour au Canada, Bell réussit, le 3 août, le premier appel interurbain au monde, depuis le magasin général de Wallace Ellis à Mount Pleasant jusqu’à Tutelo Heights, à quatre milles de là. Il se servit d’une ligne de la Compagnie de télégraphe de la Puissance, qu’il brancha à la maison de son père avec du fil métallique servant à consolider les tuyaux de poêle. Le 10, il parvint à relier Brantford et Paris, distants de huit milles : les voix, la musique et les chansons venant de la maison des Bell parvinrent jusqu’à la foule assemblée dans le magasin de chaussures de Robert White. Grâce à cet essai qui, selon le Daily Expositor, « ravit et informa l’auditoire », Bell attira encore l’attention sur lui et eut droit à un article dans le Scientific American de New York.

Alexander Graham Bell épousa Mabel Gardiner Hubbard le 11 juillet 1877 chez elle, à Cambridge. Tout au long de leur vie commune, peut-on lire dans une biographie consacrée à cette femme, elle demeurerait l’« associée et [la collaboratrice] silencieuse » de l’inventeur. Après leur voyage de noces, qui les mena notamment à Brantford, ils passèrent un long moment en Angleterre, où Bell fit une démonstration de son téléphone à la reine Victoria et tenta d’intéresser des capitalistes britanniques. Deux jours avant le mariage, Bell, Watson, Gardiner Hubbard et Thomas Sanders avaient constitué à Boston une société en fidéicommis, la Bell Telephone Company. Le lendemain, Bell concéda 75 % de ses droits canadiens à son père et le reste à Charles Williams, son fabricant d’équipement. Alexander Melville Bell nomma son ami Thomas Henderson agent de son fils en Ontario. Puis, tous deux accordèrent à un promoteur de tramways de Hamilton, Hugh Cossart Baker fils, l’autorisation exclusive de louer des téléphones dans cette province. Le téléphone fit l’objet d’une première démonstration publique au Canada le 29 août ; Baker avait organisé l’événement. Le premier contrat de location d’équipement téléphonique au Canada, signé le 18 octobre, portait sur une connexion entre le domicile de Baker et ceux de deux de ses collègues. Le mois suivant, à Ottawa, Baker installa une ligne entre le bureau du premier ministre Alexander Mackenzie* et Rideau Hall, la résidence du gouverneur général. Pendant encore deux ans, le père de Bell promut la commercialisation du téléphone au Canada et rechercha des agents pour les autres provinces.

Bell n’avait pas seulement inventé le téléphone, il avait aussi conçu un système pour l’exploiter. Le jour même où Watson l’entendit pour la première fois par le truchement de l’appareil, il écrivait à son père : « Je pense avoir enfin résolu un gros problème et bientôt, le jour viendra où des fils télégraphiques se rendront jusqu’aux maisons, tout comme l’eau ou le gaz, et où des amis converseront sans sortir de chez eux. » Le 5 mars 1878, il développait le même thème dans un remarquable prospectus à l’intention des financiers britanniques : « On peut concevoir que des câbles téléphoniques soient enfouis sous terre ou suspendus dans les airs et soient reliés, par des lignes secondaires, à des logements de particuliers, à des bureaux de comptabilité, à des magasins, à des manufactures, etc. […] ce qui permettrait d’établir une communication directe entre deux points quelconques de la ville […] Je suis convaincu que, dans l’avenir, des fils relieront les bureaux centraux des compagnies de téléphone de différentes villes et que quelqu’un [qui se trouvera] dans une partie du pays pourra communiquer verbalement avec un autre personne qui sera loin de là. »

Dans les faits, organiser l’exploitation du téléphone au Canada se révéla une « tâche très ardue » pour Alexander Melville Bell. À l’automne de 1879, ce dernier offrit de vendre ses droits pour la somme de 100 000 $ à la Compagnie de télégraphe de la Puissance, qui refusa. Ce fut la National Bell Telephone Company – issue, au printemps de cette année-là, de la fusion de la Bell Telephone Company de Boston et de la New England Telephone Company – qui les acheta. En 1880, la National Bell confia à Charles Fleetford Sise* la mission de constituer juridiquement la Compagnie canadienne de téléphone Bell et de la diriger. En avril 1881, les parents de Bell vendirent leur maison de Brantford (qui serait rebaptisée Tutela Heights) et s’établirent à Georgetown (Washington) afin de se rapprocher d’Alexander Graham, de Mabel et de leur fille aînée, Elsie May, qui passaient leurs hivers à Washington depuis 1879 et s’y installeraient à demeure en 1882.

Bell mit fin en 1880 à ses recherches en communications, mais il dut subir ensuite 12 années de batailles judiciaires. La National Bell ferait valoir ses propres droits dans plus de 600 affaires de brevets – en produisant, devant les tribunaux, des témoignages d’une épaisseur totale de neuf pieds – et aurait finalement gain de cause. Au cours des six années qu’il avait consacrées à ce champ de recherches, l’infatigable Bell, curieux de tout, avait travaillé à divers instruments. En 1879, il avait conçu un audiomètre ; incidemment, une unité de mesure des signaux acoustiques et électriques, le décibel, serait baptisée en son honneur. Sa dernière invention en télécommunications vit le jour au début de 1880, pendant qu’il collaborait avec un fabricant d’instruments d’optique, Charles Sumner Tainter. Pour alimenter un circuit téléphonique, ils avaient mis au point une cellule photosensible au sélénium. Un rayon de soleil se réfléchissait sur la cellule par l’entremise d’un miroir auquel la voix imprimait des vibrations. Ces vibrations modifiaient l’intensité du rayon et la résistance de la cellule et transformaient le courant de celle-ci en courant ondulatoire. Ensuite, le courant se changeait en un son audible par l’intermédiaire d’un récepteur. « J’ai entendu un rayon de soleil », écrivit Bell à son père le 26 février. Son photophone, qui réalisa une transmission sans fil 16 ans avant la transmission radio de Guglielmo Marconi, était un présage de la fibre optique. Dans un discours prononcé à Washington en 1891 à l’occasion d’un congrès sur les brevets, Bell expliquerait ce qui le poussait à travailler avec autant d’acharnement : « L’inventeur est un homme qui observe le monde et qui ne se satisfait pas de l’état des choses. Il veut améliorer tout ce qu’il voit pour le bénéfice de tous. Une idée le hante. L’esprit d’invention le possède et cherche à se matérialiser. » Les nombreux papiers et carnets de Bell ont permis aux biographes d’isoler d’autres traits de sa personnalité : fierté, recours fréquent à l’analogie, doute constructif, absolue confiance en soi, ténacité dans l’application, dossiers minutieusement tenus, satisfaction de réaliser ses ambitions.

Administrées avec beaucoup de discernement par Mabel, les richesses provenant du téléphone permettaient à Bell de donner libre cours à son génie inventif. Leurs maisons de Washington étaient élégantes et coûteuses. Avec les 50 000 francs qui accompagnaient le prix Volta, reçu du gouvernement français en 1880 pour le téléphone, Bell finança à Washington un laboratoire de recherche et d’invention au bénéfice des sourds. Après que son fils nouveau-né eut succombé, l’année suivante, à une insuffisance respiratoire (son deuxième fils mourrait à la naissance en 1883), il se lança dans la recherche médicale. Il inventa une veste sous vide (ancêtre du poumon d’acier) ainsi qu’un détecteur de métal dont les journaux parlèrent beaucoup parce qu’il le mit au point dans l’espoir de sauver le président des États-Unis, James Abram Garfield. Cet appareil, ancêtre de l’ultrason, permettait de repérer une balle de fusil à l’intérieur d’un corps à l’aide des ondes sonores. Par la suite, Bell le combina à une sonde en forme d’aiguille connectée à un récepteur téléphonique qui émettait une sonnerie quand l’aiguille touchait une balle. Bien qu’il en ait laissé la commercialisation à une entreprise de l’extérieur, cette sonde téléphonique lui permit de remporter en 1886 une distinction rare, soit un doctorat honorifique en médecine de la prestigieuse université Rupert-Charles de Heidelberg, en Allemagne. Beaucoup d’autres diplômes et prix lui seraient décernés.

Bell déplorait de ne pas avoir montré plus d’obstination dans ses recherches sur les appareils phonographiques. En 1882, au Volta Laboratory, il avait mis au point le graphophone en collaboration avec son cousin Chichester A. Bell et Charles Sumner Tainter. Cet appareil était muni d’un stylet mobile qui enregistrait les sons sur un cylindre réutilisable en cire et les reproduisait en les lisant sur ce même cylindre. Devancé de plusieurs années par Thomas Alva Edison dans la mise en marché d’un modèle pratique de phonographe, Bell regrettait d’avoir « laissé cette invention [lui] filer entre les doigts ». Les brevets de ses inventions phonographiques demeuraient quand même les plus lucratifs pour lui après ceux du téléphone. Bell n’était pas homme à thésauriser. Quand il vendit ses actions de la société de portefeuille qui exploitait le graphophone, il remit à son père le produit de la vente, 100 000 $, afin qu’il constitue un fonds de fiducie pour la recherche sur la surdité. En outre, il aida le Science de New York à se maintenir à flot jusqu’à ce que, en 1900, l’American Association for the Advancement of Science, sise à Washington, en fasse son organe officiel.

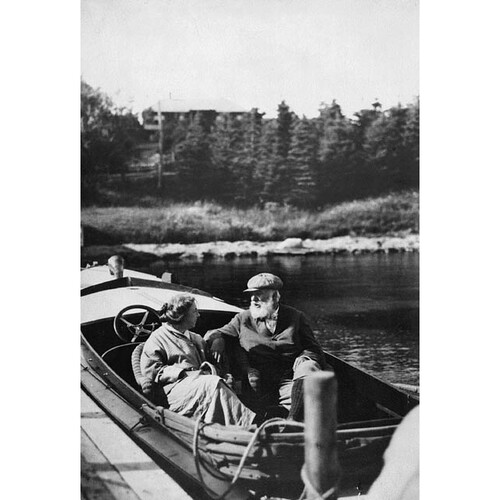

Bell obtint la citoyenneté américaine en 1882, mais ses liens avec le Canada se resserrèrent à compter de 1885. Cet été-là, lui-même et sa femme visitèrent Baddeck, sur les lacs Bras d’Or, dans l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Ils y avaient été attirés par le livre consacré à Baddeck par l’auteur de récits de voyages Charles Dudley Warner et peut-être aussi par le climat tempéré – Bell détestait les grandes chaleurs d’été. La région et les habitants lui rappelaient l’Écosse. L’été suivant, ils louèrent un chalet, dont ils deviendraient propriétaires, et commencèrent d’acheter des terres sur la grande pointe de Red Head, dans la baie de Baddeck. Pendant 36 ans, soit jusqu’à sa mort, Bell habiterait alternativement à Washington et en Nouvelle-Écosse. En novembre 1893, il termina la construction d’une résidence comportant 13 chambres à coucher sur la pointe de Red Head. Il l’appela Beinn Bhreagh (prononcer Ben Vriah), c’est-à-dire « belle montagne » en gaélique. Dessinée par un bureau d’architectes de Boston, elle avait été bâtie par la compagnie de Nelson Admiral Rhodes*. Le Morning Chronicle de Halifax la surnommait le « palais Bell ». Vivre à cet endroit lui rendait le dominion du Nord encore plus cher à Bell. « Bien que je ne puisse prétendre être Canadien, dirait-il, le Canada occupe une place toute spéciale dans mon cœur. » À Beinn Bhreagh tout comme à Washington, il se consacrait à ses études scientifiques, qui portaient souvent sur la surdité.

En 1882, Bell avait ouvert à Washington un externat privé pour les sourds, mais, occupé par les contestations de brevets, il dut le fermer en 1885. Son questionnement sur le caractère héréditaire de la surdité l’amena à la génétique. Dans le titre d’un article paru en 1884, il avait malencontreusement utilisé l’expression « une variété sourde de la race humaine ». Les journaux rapportèrent son exposé hors contexte, ce qui irrita encore davantage des groupes de personnes atteintes de surdité. En 1887, il profita d’une conférence devant le National Deaf-Mute College pour mettre les choses au point. On considère que cette conférence et la recherche complémentaire effectuée par Edward Allen Fay, financée par Bell et publiée dans les American Annals of the Deaf de Washington, forment l’étude la plus utile sur l’hérédité humaine faite par des chercheurs du xixe siècle. Selon le biographe Robert V. Bruce, il s’agit de « l’apport le plus notable [de Bell] à la science fondamentale, abstraction faite de ses inventions ». L’intérêt de Bell pour l’hérédité l’amena aussi à l’eugénique – son élevage de moutons à Beinn Bhreagh serait son expérience la plus longue et la plus constante – quoique, foncièrement sceptique, il se soit méfié des « maniaques de l’eugénique ».

En 1887, Bell fit la connaissance de celle qui, de tous ses élèves sourds, deviendrait la plus célèbre : Helen Keller. Enfermée dans une solitude d’autant plus complète qu’elle était aveugle, elle avait six ans lorsque son père la conduisit chez Bell à Washington. Elle l’aima tout de suite : « Je n’imaginais pas que, grâce à cette rencontre, je passerais de l’ombre à la lumière. » Bell entretiendrait des relations avec les Keller durant plus de 30 ans. Non seulement enseigna-t-il à Helen, mais il constitua un fonds de fiducie pour lui permettre d’étudier au Radcliffe College et l’accueillit souvent à Beinn Bhreagh. La principale préceptrice de la jeune fille, Anne Mansfield Sullivan, était frappée par la courtoisie de Bell et par sa faculté de mettre les gens à l’aise. « Il répondait à toutes les questions à la lumière claire et froide de la raison », a-t-elle dit. De même, Bell fit grande impression en Angleterre en 1888 quand il témoigna devant la commission royale sur les aveugles et les sourds-muets. Il attaqua de front les théories et prétentions d’Edward Miner Gallaudet et répondit à plus de 600 questions. Son témoignage est considéré comme l’exposé le plus complet de sa philosophie et de ses objectifs en matière d’éducation des sourds.

Bell et Gallaudet défendaient avec une ferveur égale des techniques irréconciliables, à savoir respectivement l’oralisme et le langage gestuel. Chacun soutenait que c’était sa méthode qui convenait tout naturellement aux personnes atteintes de surdité. Gallaudet, comme son père Thomas Hopkins Gallaudet, affirmait que le geste était la forme ultime de communication humaine, un don de Dieu qui pouvait remédier à la surdité. Il déclara à la commission britannique que la meilleure façon d’enseigner à des sourds était de les confier à des instituteurs eux-mêmes sourds qui utilisaient la langue des signes. Bell, à l’instar de son père et de son grand-père, avait la conviction que le propre de l’être humain était la parole. Dans une lettre dont il fit lecture à la commission, il avait dit à Edward Miner Gallaudet que, même avec une prononciation imparfaite, la parole était d’une importance capitale pour les sourds. Confier leur éducation à des instituteurs souffrant du même handicap était néfaste parce que, à son avis, ils ne pouvaient pas enseigner l’articulation et perpétuaient donc la surdité.

L’exploration intéressait Bell et son beau-père. Lorsque Gardiner Greene Hubbard participa à la fondation de la National Geographic Society en 1888, Bell accéda à la présidence de cet organisme. Il exercerait cette fonction jusqu’en 1903. On attribue à ce grand amateur de photographie le mérite d’avoir lancé le National Geographic Magazine (Washington), périodique illustré à grand tirage. Il en esquissa la mission en exhortant son gendre Gilbert Hovey Grosvenor, premier rédacteur en chef du magazine, à montrer « le monde et tout ce qui s’y trouve ». Voilà qui reflétait bien la diversité de ses champs d’intérêt.

On connaît moins le travail accompli par Bell avec une forme alors nouvelle de photographie médicale, la radiographie. « Voir avec l’électricité » était l’un de ses rêves. À peine quatre mois après la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen (en novembre 1895), il acheta un tube de Crookes et fabriqua son propre appareil à Beinn Bhreagh. Il prit sa première radiographie (des pièces de monnaie dans une bourse) avec l’assistance de William H. D. Ellis le 10 juin 1896, quatre mois après que la McGill University eut réalisé la première radiographie diagnostique au Canada. Dans les années suivantes, il prit un certain nombre de radiographies cliniques. Il envisagea d’utiliser la stéréoscopie pour produire des radiographies tridimensionnelles du squelette – ce qui présageait le scanner, ou tomographe informatisé – et se demanda si les rayons X pouvaient émettre des sons dans un téléphone. On croit qu’il fut le premier à suggérer d’employer une substance radioactive in vivo pour traiter des masses cancéreuses profondes. Dans une lettre adressée à son médecin et publiée dans Science en juillet 1903, il décrivait un appareil servant à sceller une petite source de radium à l’intérieur d’un tube de verre.

Avec sa corpulence, sa belle barbe blanche et son éternel complet de tweed, Bell était un personnage plus grand que nature. Ce protecteur de la science et des sourds, a dit Bruce, avait « la majesté d’un Moïse et la bienveillance d’un père Noël ». Pourtant, il ne prétendait pas être parfait et pouvait se montrer capricieux ou têtu. Selon David Grandison Fairchild, le mari de sa deuxième fille, Marian Hubbard (Daisy), c’était un solitaire. Il avait, amarrée sur la plage d’une anse, une maison flottante, la Mabel of Beinn Bhreagh, où il se retirait souvent, la fin de semaine, pour réfléchir. Malgré la fierté que lui inspiraient ses travaux, Mme Bell avouait trouver qu’il passait trop de temps loin d’elle, et leurs filles étaient jalouses qu’il s’occupe tant de Helen Keller. L’indéfectible soutien de Mabel se révèle toutefois dans une lettre où elle lui exprime son admiration pour le « courage tranquille avec lequel [il a] persisté malgré un échec après l’autre ». Pour lui, échouer n’était d’ailleurs pas moins instructif que réussir. « En recherche scientifique, disait-il, il n’y a pas d’expériences ratées ; chaque expérience contient une leçon. Si un chercheur abandonne la partie parce qu’il n’a pas obtenu les résultats escomptés, c’est lui qui a échoué, pas l’expérience. »

L’échec, Bell le connut plus souvent en aéronautique que dans tout autre domaine. Le 23 septembre 1877, en marchant sur une plage d’Écosse, il avait observé le vol d’une mouette et, inspiré par ce spectacle, avait dessiné une machine volante pourvue d’ailerons. Ce croquis ressemble étonnamment aux dessins de Léonard de Vinci, artiste et inventeur de la Renaissance. (Les chercheurs qui ont examiné les carnets de Bell sont souvent frappés par les affinités entre ces deux grands généralistes.) Bell se mit à la réalisation de cette machine en 1891 en commanditant les expériences de Samuel Pierpont Langley, physicien américain et secrétaire de la Smithsonian Institution. Les deux hommes devinrent de grands amis, et c’est en partie grâce à Langley que, en 1898, le Congrès des États-Unis nomma Bell membre du conseil de la Smithsonian Institution. Il occuperait ce poste honorifique jusqu’à son décès.

En aéronautique comme en téléphonie, Bell était un visionnaire. En 1907, il prédit que, avant longtemps, « un homme pourra[it] dîner à New York et, le lendemain matin, prendre son petit déjeuner à Liverpool ». Il pressentait aussi l’importance stratégique que le vol aérien acquerrait du point de vue militaire. En 1908, il écrivit dans un magazine : « La nation qui s’assurera la maîtrise des airs finira par dominer le monde. » Pendant 31 ans, à compter du moment où il finança les travaux de Langley, il réalisa avec ses collaborateurs plus de 1 200 expériences d’aéronautique. La plupart eurent lieu à Baddeck. Au début, il espérait simplement prouver que les formes tétraèdres, brevetées par lui en 1903, pouvaient servir à bâtir des machines volantes à structure légère et résistante. Des centaines de fois, sur la pente herbeuse de Red Head, son « pré aux cerfs-volants », il recommença les mêmes essais. Pour les habitants de Baddeck, c’était un étrange spectacle. Selon un témoignage rapporté par John Hamilton Parkin, un batelier qui observait l’une de ces expériences n’était pas loin de croire Bell fou : « Il grimpe là, sur le flanc de la colline, les après-midi où il fait soleil, et, avec un tas de machins, il passe toute la sainte journée à faire voler des cerfs-volants, vous vous rendez compte ? Il installe un tableau noir et il écrit des chiffres à propos de ces cerfs-volants et des drôles d’engins qu’il fait danser dans le ciel. Il en a des dizaines […] Jamais je n’ai rien vu d’aussi fou. » Même les noms des cerfs-volants étaient étranges – Codger (Drôle de bonhomme) ou Frost King (Roi du givre) par exemple. Le 28 décembre 1905, le Frost King, fait de 1 300 cellules en soie rouge, hissa un assistant de Bell à 30 pieds dans les airs. Tous ces essais firent naître une industrie artisanale au Cap-Breton : des centaines de familles de fermiers fabriquaient des bâtis en épinette, en bambou et en métal pour les cellules tétraèdres.

Bell et ses collaborateurs à Beinn Bhreagh ne tardèrent pas à être dépassés : les cerfs-volants devenaient trop gros pour leur expertise de concepteurs. À l’été de 1906, Bell et sa femme se mirent donc en quête de jeunes talents. Ils pressentirent d’abord John Alexander Douglas McCurdy*. Natif de Baddeck, ce jeune homme intrépide était le fils d’Arthur Williams McCurdy, principal assistant de Bell à Beinn Bhreagh. Mieux encore, il étudiait le génie à la University of Toronto. Il accepta la proposition des Bell et les mit en contact avec un ami, récemment diplômé en génie, l’athlétique Frederick Walker (Casey) Baldwin*. La première tâche de Baldwin consista à ériger une immense tour afin de prouver que les tétraèdres pouvaient aussi servir à construire des bâtiments. L’année suivante, Bell s’assura la collaboration de deux autres experts qui aideraient énormément le groupe à réaliser des vols propulsés. Le premier, Glenn Hammond Curtiss, rencontré par Bell à une démonstration dans un aéroclub, vint à Beinn Bhreagh à titre de spécialiste des moteurs. Le second, le lieutenant Thomas Etholen Selfridge, âgé de 25 ans, était la grande autorité de l’armée américaine en aéronautique. Après que Selfridge eut communiqué avec lui pour se renseigner sur ses expériences, Bell demanda au président Theodore Roosevelt de le détacher à Beinn Bhreagh, et Selfridge arriva en septembre. Un des premiers prototypes auquel travailla l’équipe fut l’Ugly Duckling. La réalisation de ce catamaran conçu pour tester les hélices aériennes marqua le début de 13 ans de recherches sur un type de bateaux à moteur que Bell appelait des « hydrodromes ».

On reconnaît à Mabel Hubbard Bell le mérite d’avoir proposé aux cinq hommes de créer une société afin de financer leurs travaux et de partager les bénéfices éventuels des brevets. Cette société, l’Aerial Experiment Association, vit le jour à Halifax le 1er octobre 1907. Mabel fournit la mise de fonds. Bell assuma les fonctions de coordonnateur et de promoteur, tout en continuant de travailler à la conception et à l’invention d’aéroplanes. L’association, dit Selfridge, avait simplement pour but de « monter dans les airs ». Cependant, les frères Wright l’avaient devancée de quelques années : en décembre 1903, au cours d’un essai secret à Kill Devill Hills, en Caroline du Nord, Orville Wright avait volé à bord d’un aéroplane à hélices et à moteur. L’Aerial Experiment Association, elle, réaliserait son premier vol avec le Cygnet, le plus gros de tous les cerfs-volants jamais fabriqués par Bell. Le 6 décembre 1907, une fois terminée la construction de ce monstre fait de plus de 3 300 cellules tétraèdres en soie rouge montées sur des pontons, Selfridge y prit place et s’éleva à 104 pieds au-dessus du Grand lac Bras d’Or. Toutefois, il fallut le repêcher dans les eaux glacées, car le câble de remorquage n’avait pas été coupé après l’atterrissage de la délicate machine (qui fut d’ailleurs réduite en pièces). Après cet incident, Bell accepta d’intégrer des biplans aux essais.

Les membres de l’Aerial Experiment Association partirent passer l’hiver à Hammondsport, dans l’État de New York. Ils avaient apporté un planeur en soie, le Red Wing, dans lequel ils installèrent un moteur mis au point par Curtiss. Le 12 mars 1908, Baldwin décolla avec cet appareil, convaincu d’être le premier sujet britannique à piloter un aéronef. Le 17, le Red Wing s’écrasa. Trois jours plus tard, dans une lettre à Baldwin, Bell proposa des « extrémités d’aile mobiles » afin d’obtenir le même résultat que les frères Wright avec leur système de gauchissement des ailes, et il suggéra de relier ces extrémités à des fils métalliques croisés afin que le pilote puisse les actionner. Il fit breveter le dispositif, auquel il donna le nom d’aileron. (La famille de Baldwin soutiendrait par la suite que l’idée venait de Casey.) Le 18 mai, Baldwin s’envola à bord du White Wing, deuxième « aérodrome » construit par l’association (« aérodrome » était le terme que Bell préférait donner à ces appareils). Outre des ailerons, le White Wing avait un train d’atterrissage à trois roues. Il s’écrasa lui aussi. Le 4 juillet, le troisième appareil, baptisé June Bug, participa à un concours parrainé par la revue Scientific American. Le but était d’effectuer le premier vol public sur une distance de un kilomètre. Vainqueur de la compétition, le June Bug volerait encore 150 fois sans s’écraser.

Le Silver Dart figure dans les livres de records canadiens parce qu’il fut le premier aéronef motorisé à voler au Canada. McCurdy en était le principal concepteur. Après des essais à Hammondsport, l’équipe de Bell transporta cet appareil d’allure fragile jusque sur la glace de la baie de Baddeck. Le 23 février 1909, McCurdy franchit à son bord une distance de un demi-mille à une vitesse de 45 milles à l’heure. Il s’agissait du premier vol accompli par un sujet britannique au-dessus d’un territoire de l’Empire. Le Silver Dart ferait plusieurs autres vols de plus longue durée. Le 27 mars, Bell parla des succès des membres de son équipe devant le Canadian Club à Ottawa. Gonflé d’orgueil impérial, le gouverneur général lord Grey*, qui visiterait Beinn Bhreagh en décembre, lui répondit par des éloges, et le ministre des Finances, William Stevens Fielding, laissa entendre que le gouvernement pourrait soutenir le groupe.

L’Aerial Experiment Association fut dissoute à la fin de mars 1909, mais, encouragés par ses exploits, Bell, Baldwin et McCurdy fondèrent bientôt, à Baddeck, la Canadian Aerodrome Company. Leur but était de fabriquer des aéroplanes pour les forces armées. Bien que le gouvernement de sir Wilfrid Laurier* ait refusé de les subventionner, l’armée canadienne soutint des vols d’essai à Petawawa, en Ontario, où le Silver Dart fut irrémédiablement endommagé en août 1909. Pendant encore cinq ans, le groupe tenta sans relâche d’intéresser les militaires à des aéronefs de fabrication canadienne, mais, dit Parkin, il ne rencontra que « mesquinerie, ignorance et futilité en haut lieu ». En décembre 1914, malgré la Première Guerre mondiale, le ministre de la Milice et de la Défense, le major-général Samuel Hughes, rejeta tout financement et tout projet liés à l’aviation.

Bell et Baldwin renoncèrent donc à conquérir le ciel. Depuis 1912, ils se consacraient à la mise au point d’hydroptères grandeur nature. Le premier de ces véhicules, le HD-1, atteignit une vitesse de 45 milles à l’heure en juillet 1912. La dernière grande réalisation de Bell fut le HD-4. Avec le soutien des marines canadienne et américaine, il établit le 9 septembre 1919 un record mondial de vitesse aquatique, 70,86 milles à l’heure, qui tiendrait durant dix ans. Toutefois, en 1919, Bell souffrait d’un diabète avancé. La gravité de son état explique peut-être pourquoi il refusait de voler ou de naviguer à bord d’un hydroptère. Deux photographies de l’épreuve de vitesse du HD-4 laissent deviner ce qu’il pouvait ressentir. La première le montre debout sur un quai à Beinn Bhreagh ; il observe le bateau qui, avec Mabel à la barre, fend les eaux de la baie. Sur la deuxième, prise quelques minutes après le retour de Mabel, on les voit enlacés.

Jusqu’à la fin, Bell demeura un humaniste doux et aimant. Depuis longtemps défenseur des droits des femmes, il rallia finalement Mabel à cette cause au plus tard en 1910. L’année où il fêta son soixante-sixième anniversaire, ils assistèrent tous deux, à Washington, à un défilé en faveur du suffrage féminin. Il adorait la musique, abhorrait l’intolérance raciale et, pendant les hostilités, il lui arriva de mettre de côté son aversion pour les conflits afin de soutenir l’effort de guerre. À la suite de l’explosion de Halifax le 6 décembre 1917, les Bell envoyèrent des couvertures et des vêtements aux sinistrés. Pendant les périodes où ils résidaient à Beinn Bhreagh, du printemps à l’automne, ils participaient activement à la vie communautaire de Baddeck. Les Bell aimaient les États-Unis, mais ils se plaisaient aussi à Beinn Bhreagh – l’endroit semblait toujours vibrer de la présence de membres de leur famille et d’invités – et ils en vinrent à connaître tous les coins du Cap-Breton.

Une seule invention, le téléphone, aurait suffi à faire entrer Bell dans l’histoire, mais la variété de ses champs d’intérêt et la pertinence de ses visions continuent d’impressionner et d’éclairer. En 1917, dans une communication sur l’épuisement des richesses naturelles, Bell déclara que l’utilisation inconsidérée des combustibles fossiles finirait par provoquer une « sorte d’effet de serre » et un réchauffement de la planète. En 1918, dans un article où il exposait les cheminements de sa pensée, ce rêveur doté de sens pratique donna un conseil d’une valeur intemporelle : « Nous avons tous trop tendance, je crois, à traverser la vie les yeux fermés […] Nous ne devrions pas toujours rester sur la voie publique, nous contenter de suivre les traces des autres. À l’occasion, nous devrions sortir des sentiers battus et pénétrer dans les bois. Soyez assurés que, chaque fois, vous trouverez quelque chose que vous n’aviez encore jamais vu […] Suivez [cette chose et] explorez tous les abords. Une découverte en entraînera une autre et, avant même que vous vous en rendiez compte, votre esprit sera occupé à quelque chose de valable, car toutes les découvertes vraiment importantes sont le fruit de la pensée. » Ce découvreur tint son esprit occupé jusqu’au terme de « son » expédition, le 2 août 1922 où, avec Mabel à son chevet, il mourut, à Beinn Bhreagh, de complications du diabète. On l’enterra au sommet de la colline qui domine la baie de Baddeck. Décédée le 3 janvier 1923, Mabel fut inhumée à ses côtés. Leur pierre tombale évoque les trois patries de Bell : « Né à Édimbourg […] Décédé citoyen des États-Unis […] Ici reposent [Aleck et Mabel] ».

Pendant les funérailles de Bell, le réseau Bell avait interrompu un moment le service téléphonique dans toute l’Amérique du Nord. Cet hommage aurait plu à l’inventeur, qui aimait le silence. L’intrusion de sa machine infernale l’exaspérait à tel point que, une fois, chez lui, il arracha un téléphone d’un mur. Pourtant, peu d’hommes ont fait autant pour conquérir le silence, la distance et les obstacles physiques au voyage. Sans doute, personne, aujourd’hui, ne pourrait en faire autant tout seul. L’époque de l’inventeur solitaire est morte avec lui, au moment où de grandes entreprises poursuivaient son œuvre, comme celles d’Edison, d’Eastman, des frères Wright et de Ford.

Quant à ce qu’il est advenu de l’héritage auquel son nom demeure le plus attaché, Alexander Graham Bell reconnaîtrait sans doute que l’on nage en plein paradoxe. La société moderne est tellement à la merci du téléphone qu’une panne des réseaux numériques peut ralentir des économies entières. En même temps, les neuf dixièmes de la population mondiale n’ont toujours pas le téléphone. Les pontes des communications ont beau annoncer que la distance n’existera plus et que l’espèce humaine se transformera en une grande famille bavarde, le réseau grandiose dont rêvait Bell n’est pas pour demain.

La majeure partie des papiers personnels d’Alexander Graham Bell sont conservés à la Library of Congress, Manuscript Div., Washington, dans l’immense collection des papiers de la famille de Bell (0330M). Cette collection contient 147 000 documents, dont la volumineuse correspondance de Bell, des livres et des papiers, des cahiers de laboratoire qui font état de ses travaux quotidiens de 1865 à 1922, des revues et des journaux personnels, des copies de documents juridiques, des coupures de journaux et des photographies. Environ 4 700 documents ont été mis sur le Web dans le cadre du programme « American Memory : hist. colls. for the National Digital Library » de la Library of Congress et peuvent être consultés au site American Memory (http ://memory.loc.gov/ammem/bellhtml).

La Manuscript Div. possède aussi les papiers de la famille Grosvenor (0622D), qui comprennent 180 volumes de lettres et de documents biographiques rassemblés par Gilbert H. Grosvenor, beau-fils de Bell, ainsi que les papiers de la famille Hubbard (0183D). On trouve une vaste collection de photographies professionnelles et personnelles de Bell dans la collection Gilbert H. Grosvenor à la Prints and Photographs Div. de la Library of Congress. Des documents manuscrits importants liés au travail de Bell avec les sourds sont conservés à la Volta Bureau Library de l’Alexander Graham Bell Assoc. for the Deaf and Hard of Hearing à Washington.

Le musée Bell, au lieu historique national Alexander-Graham-Bell à Baddeck, en N.-É., possède la plus importante collection de papiers et d’archives sur Bell au Canada. On y trouve une série complète de ses « Home Notes » (135 vol.), de ses bulletins polycopiés, les « A.E.A. Bull. » (41 vol., 1907–1909) et les « Beinn Bhreagh Recorder » (25 vol., 1909–1923). On peut aussi consulter plusieurs volumes du « Beinn Bhreagh Recorder » sur microfilm aux AN, MG 30, B78. Un index exhaustif des papiers Bell a été compilé par l’Alexander Graham Bell Institute à l’University College of Cape Breton, à Sydney, en N.-É. Le Bell Institute a de plus préparé une version Web de certaines parties des papiers de la famille Bell, qu’on peut consulter au site de cet organisme (http ://bell.uccb.ns.ca).

Les AN conservent des documents utiles, notamment des lettres de George Brown à sa femme concernant les droits de brevet du téléphone (papiers George Brown, MG 24, B40, 10 : 2398, 2416), et une copie de la première location de téléphone au Canada (papiers Charles Fleetford Sise, MG 30, D187). On peut voir un certain nombre de photographies aux Arch. Notman, au Musée McCord d’hist. canadienne, à Montréal.

Le livre intitulé Visible speech : the science [...] of universal alphabetics [...], publié par le père de Bell à Londres en 1867, est un ouvrage clé en ce qui concerne le début de la carrière du sujet. Bell a publié une brève autobiographie sous le titre « Prehistoric telephone days » dans le National Geographic Magazine (Washington), 41 (janv.–juin 1922) : 223–241. Sa déposition finale de 1892 dans le litige sur le brevet du téléphone figure dans The Bell telephone : deposition of Alexander Graham Bell in the suit brought by the United States to annul the Bell patents (Boston, 1908 ; réimpr., New York, 1974). On trouve un exposé complet sur le photophone dans l’article de Bell intitulé « On the production and reproduction of sound by light », American Journal of Science (New Haven, Conn.), 3e sér., 20 (juill.–déc. 1880) : 305–324. Bell suggéra l’utilisation d’implants de radium pour le traitement du cancer dans « Radium and cancer », Science (New York), nouv. sér., 18 (juill.–déc. 1903) : 155s. Une bibliographie complète des publications et allocutions de Bell ainsi que la liste de ses brevets figurent dans H. S. Osborne, « Biographical memoir of Alexander Graham Bell, 1847–1922 », National Academy of Sciences, Biog. memoirs (Washington), 23 (1943), 1er mémoire, 1–29.

La biographie qui fait autorité est R. V. Bruce, Bell : Alexander Graham Bell and the conquest of solitude (Boston, 1973). Il en existe aussi d’autres, notamment : E. S. Grosvenor, « A man for all times », AT&T Focus (????), oct. 1991 ; E. S. Grosvenor et Morgan Wesson, Alexander Graham Bell : the life and times of the man who invented the telephone (New York, 1997) ; Lilian Grosvenor, « My grandfather Bell », New Yorker, 11 nov. 1950 : 44–48 ; Dorothy Harley Eber, Genius at work : images of Alexander Graham Bell (New York, 1982) ; George Kennan, « A few recollections of Alexander Graham Bell », Outlook (Middleton, N.-É.), 27 sept. 1922 ; J. [A.] Mackay, Sounds out of silence : a life of Alexander Graham Bell (Édimbourg, 1997) ; et C. D. MacKenzie, Alexander Graham Bell, the man who contracted space (Boston, 1928). [l. s.]

Daily Expositor (Brantford, Ontario), 1916.— Daily Mail and Empire, 4, 19 mars 1930.— Globe, 11 août 1875.— Morning Chronicle (Halifax), 1er déc. 1893.— J. [E.] Aldrich, « Alexander Graham Bell », dans A new kind of ray : the radiological sciences in Canada, 1895–1995, J. E. Aldrich et B. C. Lentle, édit. (Vancouver, 1995), 20–23.— D. C. Baynton, Forbidden signs : American culture and the campaign against sign language (Chicago, 1996).— B. W. Brannan et Patricia Thompson, « Alexander Graham Bell : a photographic album », États-Unis, Library of Congress, Quarterly Journal of Current Acquisitions (Washington), 34 (avril 1977) : 73–96.— J. M. S. Careless, Brown of « The Globe » (2 vol., Toronto, 1959–1963), 2.— Lewis Coe, The telephone and its several inventors : a history (Jefferson, N. C., 1995).— C. S. Fischer, America calling : a social history of the telephone to 1940 (Berkeley, Calif., 1992).— A history of engineering and science in the Bell system, M. D. Fagen et al., édit. (7 vol., [New York], 1975–1985), 1.— J. H. Parkin, Bell and Baldwin : their development of aerodromes and hydrodromes at Baddeck, Nova Scotia (Toronto, 1964).— William Patten, Pioneering the telephone in Canada (Montréal, 1926).— L. M. Toward, Mabel Bell : Alexander’s silent partner (Toronto, 1984).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Lawrence Surtees, « BELL, ALEXANDER GRAHAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/bell_alexander_graham_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bell_alexander_graham_15F.html |

| Auteur de l'article: | Lawrence Surtees |

| Titre de l'article: | BELL, ALEXANDER GRAHAM |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 28 mars 2025 |