Provenance : Lien

Marguerite (Marguerite Rose (Roze)) (Laurent) (aussi connue sous les noms de Marie Rose et de Mme Rose), esclave, mère de famille, domestique et femme d’affaires, née vers 1717 en Guinée, Afrique occidentale ; le 27 novembre 1755, elle épousa à Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), Jean-Baptiste Laurent ; décédée le 27 août 1757 au même endroit.

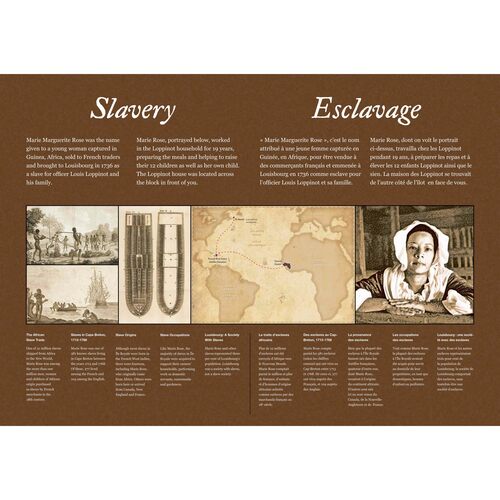

En 1736, Marguerite, âgée d’environ 19 ans, devint la propriété de Jean-Chrysostome Loppinot, officier de la garnison à Louisbourg. Dépouillée de son nom africain, elle reçut à son baptême, le 27 septembre 1736, celui de « Margueritte ». Elle figure autrement dans des documents, souvent sous le nom de Marguerite Rose ; à un moment donné de sa vie, on finit peut-être par considérer Rose comme son patronyme. Entre 1713 et 1758, au moins 268 personnes subirent l’esclavage à l’île Royale, dont 234 à Louisbourg. Peu d’entre elles venaient directement d’Afrique : l’immense majorité des 12 500 000 Africains enlevés entre le xvie et le xixe siècle furent envoyés aux Antilles, où la plupart moururent rapidement ; d’autres circulèrent de là vers les possessions européennes dans tout le bassin de l’Atlantique. La perte de leur nom africain symbolisait l’asservissement ; le commerce des esclaves isolait les personnes telles que Marguerite de leur famille et de leur communauté, et les privait de leur identité propre. L’esclavage, écrirait le sociologue Horace Orlando Patterson, entraînait « la mort sociale », l’élimination de toute reconnaissance des marques identitaires antérieures.

Deux ans après son arrivée à Louisbourg, Marguerite accoucha d’un fils, Jean-François. De père « inconnu », selon son inscription dans le registre des baptêmes, il devint automatiquement esclave. Les Européens blancs qualifiaient les femmes esclaves d’impudiques, mais puisque les « maîtres » possédaient légalement le corps de leurs esclaves, les femmes asservies n’avaient aucun recours contre l’exploitation sexuelle. Parmi les 70 femmes esclaves adultes recensées dans les registres paroissiaux français de l’île Royale durant la période de 1722 à 1758, pas moins de 36 donnèrent naissance à un total de 48 enfants illégitimes. Jean-François était presque assurément le fils de Jean-Chrysostome Loppinot.

Les Loppinot, qui avaient deux enfants en 1736, en comptaient huit en 1745. Marguerite s’affairait à la cuisine et au ménage, et s’occupait de la maisonnée, mais son fils l’aidait un peu dans ces tâches. Cette année-là, après la prise de Louisbourg par les forces de la Nouvelle-Angleterre et de la Grande-Bretagne, commandées par William Pepperrell et Peter Warren, elle partit avec Jean-François et les Loppinot à Rochefort, en France. La famille revint à Louisbourg en 1749, après la restitution de l’île Royale à la France en vertu du traité d’Aix-la-Chapelle [V. Charles Des Herbiers de La Ralière]. Deux ans plus tard, Marguerite eut certainement le cœur brisé à la mort de son fils, peu après son treizième anniversaire. Elle persévéra et continua de travailler pour les Loppinot – qui seraient parents de 12 enfants en tout – pendant encore quatre ans. Elle recouvra sa liberté peu avant son mariage en 1755 : elle avait jusque-là consacré toute sa vie d’adulte aux tâches domestiques et à l’éducation des enfants. Elle compte parmi les trois seules femmes esclaves qui obtinrent leur affranchissement à l’île Royale.

Marguerite et Jean-Baptiste Laurent (ainsi que le désignaient les Français) s’unirent à Louisbourg le 27 novembre 1755. Sur l’acte de mariage figurent huit signatures, principalement de parents ou de collègues officiers de Loppinot, plutôt que d’amis du couple, sans doute illettrés. Qualifié d’« indien » dans le document, Laurent appartenait fort probablement aux Micmacs (Mi’gmaqs). Des membres de cette Première Nation qui portaient le même nom, dont Paul Laurent, demeuraient en Nouvelle-Écosse à cette époque-là ; leurs descendants vivent toujours dans la province au xxie siècle. Selon des témoignages oraux issus de la tradition familiale, une certaine tolérance interraciale existait entre les Autochtones et les esclaves noirs à l’île Royale.

On ignore tout des conditions de vie des Laurent immédiatement après leur mariage ; on sait toutefois que, cinq mois plus tard, ils s’installèrent dans l’îlot 16 de la ville, dans un appartement de deux étages dans une confortable maison à colombages située en face de la résidence des Loppinot. Le contrat de location mentionne ceci : « Nous soussignés J. Bte Indien et Marguerite Roze Negresse, mary et femme, tous deux libres[,] avons loué une maison sise rue St Louis de [sieur Bernard Paris] à commencer le dix avril de la présente année [1756] et finir le dernier septembre suivant », pour 50 # par mois. Le logis comportait deux pièces au rez-de-chaussée, dont une avec une cheminée en brique et quatre fenêtres, et deux à l’étage qui pouvaient servir de chambre à coucher ou de lieu d’entreposage. Le couple avait accès à la cour, dotée d’un puits et d’un jardin.

Même si elle avait vécu une grande partie de sa vie en esclavage, Marguerite avait acquis des compétences en affaires et en gestion. Les Laurent ouvrirent une taverne dans leur moitié de duplex, entreprise où ils semblent avoir été associés à parts égales. Ils s’approvisionnaient auprès de différents marchands de Louisbourg, prêtaient de l’argent et conservaient des reçus pour des tiers, signant de leur marque les transactions commerciales, sur lesquelles figurait souvent le nom de « Madame Rose Négresse » ; les faits suggèrent que Marguerite négociait parfois pour le compte de clients, gérait la taverne et prenait des pensionnaires sans l’aide de son mari. En outre, la responsabilité de payer le loyer de l’appartement lui incombait vraisemblablement : Paris nota qu’il recevait l’argent de « Marie Rose Négresse libre ».

Marguerite mourut moins de deux ans après son mariage. En 1757, elle avait déjà vécu ses derniers jours, âgée d’à peine une quarantaine d’années. En 1750, les Françaises avaient une espérance de vie de 46,2 ans seulement. Les esclaves noirs en avaient une beaucoup plus courte ; au Canada, dans la vallée du Saint-Laurent, au cours des 200 ans précédant l’abolition de l’esclavage en 1834, ils vivaient en moyenne 25,2 ans, selon l’historien Marcel Trudel*. Dans les Antilles, ils mouraient considérablement plus jeunes. Dans maintes sociétés esclavagistes, on trouva dans l’affranchissement une façon de se débarrasser des personnes âgées ou malades. Les Loppinot décidèrent peut-être de libérer Marguerite par crainte qu’elle ne devienne un fardeau. Le remplacement de Marguerite, employée si précieuse, leur coûta cependant cher : ils durent embaucher deux personnes pour accomplir ses tâches.

Le jour de la mort de Marguerite, le 27 août 1757, les autorités de Louisbourg commencèrent l’inventaire de ses biens. Le document est remarquable et unique en Nouvelle-France, car il constitue le seul inventaire connu des possessions d’une femme récemment libérée de l’esclavage. Les agents se rendirent le soir à l’appartement de Marguerite et entrèrent dans la pièce faisant face à la rue Saint-Louis. Selon la coutume, ils prirent des précautions pour protéger la propriété. Ils placèrent des bandes de tissu maintenues par des sceaux de cire sur un petit coffre, sur le cadre de la fenêtre donnant sur la cour et sur la porte de la chambre. Ils dressèrent un inventaire sommaire, puis engagèrent l’homme et la femme qui veillaient sur la dépouille de Marguerite pour s’assurer que les sceaux demeurent intacts jusqu’à un examen plus détaillé des lieux. On ne sait rien des allées et venues du mari de Marguerite à ce moment-là ; peut-être était-il déjà mort lui aussi.

Six jours plus tard, le 2 septembre, les agents retournèrent à l’appartement et brisèrent le sceau du coffre. Ils y découvrirent l’essentiel de la garde-robe de Marguerite et une grande partie de celle de son mari. Les vêtements de celle-ci (dont certains en coton coloré) comprenaient un ensemble trois-pièces, une robe longue, 4 mantelets, 4 cotillons, 5 chemisiers, un gilet, une veste, une cape à capuchon, un autre capuchon de cape, 27 coiffes et bonnets, une paire de chaussures neuves, une paire de boucles de chaussures et une paire de boucles de jarretière, 10 paires de bas (dont 2 en soie) et un certain nombre de mouchoirs. Ailleurs, les répartiteurs trouvèrent 2 cotillons supplémentaires, dont un avec un mantelet. Même si la garde-robe semblait vaste, les vêtements, très usés, n’avaient que peu de valeur, la plupart ayant probablement été acquis d’occasion. Marguerite possédait aussi 2 colliers, l’un de perles et l’autre de grenats. Les tissus de coton, les mouchoirs colorés et les colliers reflétaient son héritage. Les tissus aux teintes vives, introduits par les marchands d’esclaves, jouissaient d’une grande popularité le long de la côte de l’Afrique depuis le début du xvie siècle. Les bijoux constituaient également l’un des principaux articles de la traite des esclaves ; on les prisait tellement qu’ils servaient souvent de monnaie locale en Afrique.

L’appartement était meublé simplement. La pièce qui faisait office de cuisine et de salle à manger comprenait un buffet délabré surmonté d’un vaisselier, une longue table en bois avec deux bancs, et une autre table avec cinq chaises paillées ; il y avait environ 13 places assises. (On trouva 13 cuillères en étain et 13 fourchettes en fer dans la cuisine, ainsi qu’une variété de casseroles, de plats et de gobelets.) À l’instar de la plupart des débits de boisson à Louisbourg, la taverne faisait partie de la demeure. La chambre à coucher contenait une petite table avec deux tiroirs et un châlit en mauvais état, un lit de plume, un matelas de paille, deux couvertures en laine, également abîmées, et « une paire de drap a demi uzé ».

On trouva plusieurs aliments chez Marguerite, notamment du café (24 livres), du sucre (environ 6 livres), de l’eau-de-vie, des framboises, de la moutarde et « sept a huit cent noix ». Il y avait aussi six livres de tabac et un moulin à tabac. Un relevé de comptes révèle que Marguerite détenait une somme importante de 226 # avec Loppinot, qui approvisionnait sa taverne en viande et en rhum. Marguerite achetait de la morue salée, de la farine, du tafia et du vin rouge et blanc d’autres fournisseurs. Malgré son illettrisme, elle possédait un encrier en corne (objet utile, car une personne lettrée devait habituellement certifier les reçus). Elle avait aussi un exemplaire du Cuisinier roïal et bourgeois […] de François Massialot, livre de cuisine publié pour la première fois à Paris en 1691 ; le volume prisé lui venait probablement de ses anciens propriétaires. Les biens de la succession, cédés aux plus offrants, rapportèrent plus de 500 #.

Selon des indices fournis dans l’inventaire, Marguerite, cuisinière et tavernière, avait également d’autres aptitudes. Les articles domestiques révèlent qu’elle pouvait coudre, tricoter, teindre et repasser les vêtements, et fabriquer du savon. Le couple jardinait, comme la plupart des habitants : Marguerite avait « une pelle a becher », et on vendit les légumes de sa parcelle pour 44 #, ce qui en fit les biens les plus profitables de la succession. Laurent, chasseur, possédait notamment quatre fusils, trois cornes à poudre et un sac de grenaille. La présence de lignes de pêche avec des plombs laisse croire que l’un ou l’autre pêchait. Trois comptes distincts – probablement relatifs à des fourrures – affichent des dettes de gens de Louisbourg envers Laurent. Les Micmacs, attirés à la mission du père Pierre Maillard à l’île de la Sainte-Famille (île Chapel), vendaient régulièrement des fourrures aux Français à Port-Toulouse (St Peters), non loin de là, et se rendaient aussi à Louisbourg pour y traiter avec les marchands. Même s’il résidait à Louisbourg, Laurent – l’un des rares Micmacs à vivre parmi les Français – avait la liberté de conserver un mode de vie de chasseur-cueilleur.

Les esclaves à l’île Royale durent s’adapter à des situations qu’ils n’avaient pas choisies et indépendantes de leur volonté. Néanmoins, avec leur vie particulière et leurs aptitudes professionnelles, ils s’y forgèrent une identité propre ; comme groupe, ils y établirent une présence modeste, mais notable. Dépouillés de leur nom et de leur communauté d’origine, ils ne restèrent pas pour autant socialement démunis. Ils nouèrent des relations avec les familles qui les employaient et les enfants dont ils s’occupaient. Ils créèrent également des liens entre eux. Peu nombreux dans leur si petite communauté – en 1757, les 125 esclaves représentaient 3 % d’une population civile d’environ 4 000 personnes –, ils se connaissaient assurément et travaillaient même sans doute ensemble. Marguerite demeure toutefois la seule esclave affranchie à avoir établi une entreprise prospère. Elle avait la confiance et la loyauté de ses clients (l’un d’eux, un marin nommé Thomas Gallien, séjourna à la taverne 32 jours en février et mars 1756). Par-dessus tout, elle fit preuve de fierté, de compétence et d’endurance, qualités qui lui permirent de surmonter les rudes conditions de l’esclavage.

En 2009, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada accorda à Marguerite – qu’elle désigne du nom composé Marie Marguerite Rose – le statut de personne d’importance historique nationale. L’année suivante, elle dévoila une plaque commémorative à l’emplacement de sa taverne, où deux panneaux d’interprétation placés de part et d’autre reconnaissent la valeur de son rôle dans l’histoire de Louisbourg et du Canada.

Les sources de documentation sur la vie de Marguerite sont indiquées dans nos articles « Slaves and their owners in Ile Royale, 1713–1760 », Acadiensis (Fredericton), 25 (1995–1996), no 1 : 3–32, et « Slaves in Île Royale, 1713–1758 », French Colonial Hist. (East Lansing, Mich.), 5 (2004) : 25-42. L’inventaire de sa succession est accessible à Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), MG1-G2, dossier 552, mfm F-629 (on peut consulter des copies numériques à central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=3113843&lang=fra) ; une traduction anglaise de l’inventaire et des documents connexes figurent dans Graham Reynolds et Wanda Robson, Viola Desmond’s Canada : a history of Blacks and racial segregation in the promised land (Halifax et Winnipeg, 2016), chap. 4. Pour plus d’information, on peut aussi lire les textes suivants : Ken Donovan, « Female slaves as sexual victims in Île Royale », Acadiensis, 43 (2014), no 1 : 147–156 ; « A nominal list of slaves and their owners in Ile Royale, 1713-1760 », Nova Scotia Hist. Rev. (Halifax), 16 (1996), no 1 : 151–162 ; « Slavery and freedom in Atlantic Canada’s African diaspora : introduction », Acadiensis, 43, no 1 : 109–115 ; « Slaves in Cape Breton, 1713–1815 », Fondation canadienne des relations raciales, Directions (Toronto), 4 (2007–2008), no 1 : 44–45 ; et A. M. Lane Jonah, « Everywoman’s biography : the stories of Marie Marguerite Rose and Jean Dugas at Louisbourg », Acadiensis, 45 (2016), no 1 : 143–162. Un balado de Parcs Canada est également intéressant : « Esclavage et liberté à la forteresse » : youtu.be/dKB8KBXmLXw (consulté le 16 mai 2023).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Ken Donovan, « MARGUERITE (Marguerite Rose (Roze)) (Laurent) (Marie Rose, Mme Rose) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 20 janv. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/marguerite_3F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/marguerite_3F.html |

| Auteur de l'article: | Ken Donovan |

| Titre de l'article: | MARGUERITE (Marguerite Rose (Roze)) (Laurent) (Marie Rose, Mme Rose) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la révision: | 2023 |

| Date de consultation: | 20 janv. 2025 |