Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

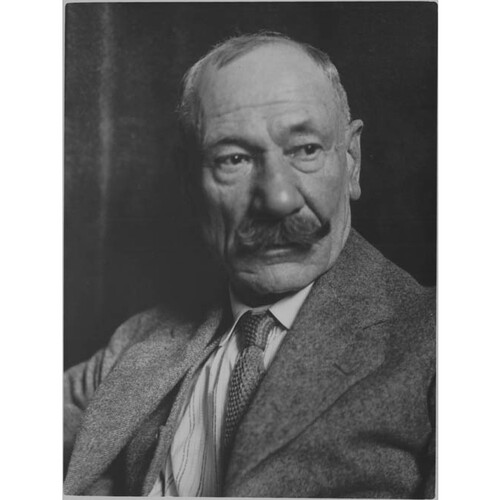

WALKER, HORATIO (il signait parfois Horatio M. Walker), photographe et peintre, né le 12 mai 1858 à Listowel, Haut-Canada, fils de Thomas Walker et de Jeanne (Jane) Maurrice ; le 6 octobre 1877, il épousa à Toronto Jeannette Pretty (décédée le 15 décembre 1938), et ils eurent un fils et une fille qui ne leur survécurent pas ; décédé le 27 septembre 1938 dans la paroisse Sainte-Pétronille, île d’Orléans, Québec, et inhumé trois jours plus tard dans la chapelle Sainte-Mary, au même endroit.

Enfance et formation

Les parents d’Horatio Walker se sont vraisemblablement établis à Listowel en 1856. C’est du moins ce que révèle Paul Lavoie, son ami et biographe, qui affirme aussi, tout comme l’acte de remariage de son père, Thomas, que ce dernier venait du Yorkshire, en Angleterre. Le couple figure parmi les premiers colons de l’endroit ; il y acquiert une terre et s’y fait construire une maison. Thomas Walker se dit ébéniste dans le recensement de 1861, puis artiste dans le suivant ; toutefois, il fera principalement carrière dans le commerce du bois, en exploitant sa terre et une scierie. Apparemment, le jeune Horatio aurait développé assez tôt des aptitudes en dessin, encouragé par son père que l’on disait sculpteur amateur. D’ailleurs, grâce à lui, il découvre l’île d’Orléans – son futur sujet de prédilection –, alors qu’il l’accompagne, à quelques reprises au début des années 1870, dans des séjours d’affaires dans la région de Québec.

Après des études primaires et secondaires dans son village natal, Horatio s’installe à Toronto en 1873. On l’engage au studio photographique Notman and Fraser [V. William Notman*] pour ajouter de la couleur aux photographies. Walker y fait la rencontre d’un collègue, Robert Ford Gagen, son aîné d’une dizaine d’années, qui devient son maître et l’initie aux principes de l’art. Il apprend à dessiner et à peindre d’après des moulages et des modèles vivants. Ses premières toiles se composent de paysages, de scènes de genre et de portraits. Dans un témoignage livré en 1931, Walker affirmera que le contact avec des œuvres de Thomas Gainsborough et John Constable, à Toronto, a fait naître chez lui l’ambition de devenir peintre professionnel. Ne percevant pas d’avenir possible pour lui dans cette ville, il s’expatrie aux États-Unis pour parfaire son apprentissage et lancer sa carrière.

Âgé d’à peine 18 ans, Walker s’établit à Rochester, dans l’État de New York. Fort de son expérience chez Notman and Fraser, il se présente comme photographe dans le Rochester Directory dès 1876 et s’associe bientôt au photographe John H. Kent. Il n’oublie pas pour autant ses aspirations premières : il approfondit la connaissance de son art grâce à l’étude des grands maîtres, parmi lesquels il privilégie les paysagistes Joseph Mallord William Turner, Jean-Baptiste-Camille Corot et Théodore Rousseau, ainsi que le peintre de scènes paysannes Jean-François Millet, qui auront une influence certaine sur sa production. Il profite par ailleurs de sa présence dans l’État de New York pour aller peindre sur le motif dans les régions rurales autour de Syracuse. À la recherche de décors champêtres, il visite également la province de Québec, notamment en compagnie d’un collègue de Rochester, James Somerville.

Début de carrière artistique

La carrière de peintre de Walker semble éclore à la fin des années 1870, alors qu’il s’annonce désormais dans le répertoire commercial de Rochester parmi les peintres de portraits et de paysages. Sa première participation connue à une exposition de groupe a lieu en 1880, à l’occasion de l’exposition inaugurale du Rochester Art Club, dont il est un membre fondateur. En mai de la même année, Walker se rend au Québec afin d’entreprendre un véritable pèlerinage le long de la vallée du Saint-Laurent, qui le mènera de L’Épiphanie, non loin de Montréal, jusqu’à Québec, en novembre. Ce périple lui fournit l’occasion de créer en plein air et de se familiariser avec le mode de vie des habitants canadiens-français qui l’inspireront dans sa production. En 1882, Walker présente les fruits de son travail sur le terrain – 18 œuvres en tout – à l’exposition annuelle du Rochester Art Club, où il offre aussi des cours de dessin et d’aquarelle. Plusieurs sources font par ailleurs état de son premier voyage en Europe à la même époque ; il aurait séjourné en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande et aux Pays-Bas, visité les musées et rencontré des artistes hollandais avec lesquels il se découvre des affinités.

Notoriété grandissante aux États-Unis et distinctions

Aux États-Unis, la présence de Walker sur la scène artistique se fait de plus en plus sentir dans les années 1880. Le peintre participe à plusieurs expositions à Rochester et à New York, notamment à l’American Society of Painters in Water Colors et à la National Academy of Design. Il retient en 1883 les services du galeriste new-yorkais Newman Emerson Montross, qui restera son représentant commercial jusqu’en 1923. Ce dernier conclut pour lui ses premières ventes dans la métropole. Dans un style proche de la peinture hollandaise et de l’école de Barbizon, les huiles et les aquarelles de Walker se concentrent principalement sur des sujets porcins et bovins, comme l’illustrent les Battures de l’île aux Grues (1885) et la Herse – le matin (vers 1890–1895), qui connaissent un réel succès. Conscient de l’engouement de la clientèle urbaine pour les scènes champêtres et paysannes, évocatrices d’un passé idyllique révolu, le peintre séjourne de plus en plus régulièrement dans la région de Québec, qu’il perçoit comme un éden et où il établit son atelier temporaire au Russell House et son pied-à-terre à l’hôtel Saint-Louis.

En 1885, Walker quitte définitivement Rochester pour New York, où il jouit d’une notoriété grandissante et atteint une aisance financière certaine. L’année suivante, il obtient sa naturalisation américaine. Ses années de labeur portent fruit : il accumule les prix et distinctions même dans les plus prestigieux concours – entre autres à l’Exposition universelle de Paris (1889) et à celle de Chicago (1893), où il reçoit un diplôme et une médaille d’or pour son tableau A stable interior (1887) –, et est admis au sein des plus importantes associations d’art des États-Unis, notamment la Society of American Artists (1887) et la National Academy of Design (1890). Malgré tous ces succès remportés grâce à des œuvres illustrant la ruralité au Québec, il demeure méconnu dans cette province et au Canada. La première présentation de son travail à Montréal n’a lieu qu’en 1900, à l’occasion d’une exposition organisée par l’Association des arts de Montréal et consacrée aux frères Jacobus Hendricus, Matthijs et Willem Maris. L’événement permet de mettre en relation les œuvres des trois peintres hollandais avec celles de l’artiste canadien, qui partagent un attrait pour les paysages et les scènes pastorales, ainsi que certaines caractéristiques stylistiques, dont une palette restreinte.

Rêve d’une carrière internationale

Walker rêve d’une carrière internationale. Il tente sa chance à Londres, où il s’établit avec sa famille vraisemblablement en 1901. Des œuvres, telles que la Récolte des patates (1890), lui valent des critiques élogieuses et une place au sein du Royal Institute of Painters in Water Colours. Walker poursuit son travail sur ses sujets fétiches. Le changement d’environnement paraît toutefois l’encourager à les revisiter selon sa nouvelle approche adoptée peu de temps avant son arrivée en Angleterre et qui s’éloigne de la manière hollandaise. Délaissant l’aquarelle qu’il a préférée jusque-là, Walker peint désormais à l’huile et privilégie des formats plus larges. Les cadrages resserrés autour des motifs et les effets de clair-obscur qu’il recherche dès lors fournissent à ses sujets champêtres un caractère « épique », pour reprendre le mot proposé par l’historien de l’art David Karel. Ce renouveau stylistique est accueilli favorablement en Amérique, mais ne lui permet pas de conquérir le marché européen. Après quatre ans en Angleterre, Walker abandonne ses ambitions internationales pour concrétiser un autre rêve qu’il caresse depuis longtemps : celui de vivre à la source même de son inspiration, l’île d’Orléans, qu’il appelle d’ailleurs le « temple sacré des Muses », comme le rapportera le Soleil le 10 janvier 1925.

Île d’Orléans et milieu artistique canadien

Walker a acquis en 1888 une propriété à Sainte-Pétronille. Il y séjourne chaque été, probablement même durant ses années en Angleterre, et, à son retour, s’y établit de façon permanente. Il conserve toutefois un logement à New York, où il passe ses hivers. En 1909, il se fait construire un studio attenant à sa résidence, sur le modèle de ce qu’il a pu observer en Angleterre. Le pavillon – dont des toiles illustrant les allégories des saisons, de l’aube et du crépuscule ornent la pièce principale – lui servira, jusqu’à la fin de sa vie, autant d’atelier que de lieu de réception pour ses amis et ses invités de marque.

Malgré son séjour en Angleterre, Walker n’a pas vu son étoile pâlir aux États-Unis. Au contraire, sa renommée a atteint des sommets grâce aux œuvres issues de sa nouvelle manière, parmi lesquelles figurent les célèbres compositions Bœufs à l’abreuvoir (1899) et Labour aux premières lueurs du jour (1900) qui lui valent plusieurs distinctions. Après avoir remporté en 1907 le premier prix à l’exposition annuelle du Worcester Art Museum, la première sera achetée à un coût élevé deux ans plus tard par la Galerie nationale du Canada, à Ottawa. Quant à Labour aux premières lueurs du jour, que d’aucuns considèrent comme son chef-d’œuvre – notamment en raison des effets de lumière qui confèrent à cette scène du quotidien rural un caractère épique –, elle figurera dans de nombreuses expositions et gagnera plusieurs honneurs avant son acquisition en 1929, par le gouvernement provincial, pour le futur Musée de la province à Québec.

Walker, alors à l’apogée de sa carrière, fait désormais figure de peintre émérite. Perçu comme l’un des grands maîtres de l’art américain, il participe à beaucoup d’expositions d’envergure internationale et fait partie de comités de sélection et de jurys, au sein desquels il démontre son ouverture par rapport à la modernité artistique, en dépit d’une production personnelle plutôt tournée vers le passé.

Établi à l’île d’Orléans, Walker cherche par ailleurs, pour la première fois de sa carrière, à s’ancrer dans le milieu artistique canadien afin de contribuer à son développement, qu’il juge embryonnaire. Dès 1908 et jusqu’en 1915, il prend part aux expositions du Canadian Art Club de Toronto et se déplace parfois même pour assister à ses réunions. Il se lie d’amitié avec certains de ses confrères, dont Edmund Montague Morris* et Homer Ransford Watson, qui le visiteront plus d’une fois à Sainte-Pétronille. Tragiquement, Morris trouve la mort à la suite de l’un de ces séjours en se noyant en août 1913 dans la rivière Portneuf, à Notre-Dame-de-Portneuf (Portneuf). En 1915, Walker accède à la présidence du Canadian Art Club, mais des conflits internes l’opposant notamment à Albert Curtis Williamson*, membre fondateur du groupe, le poussent à démissionner au printemps de l’année suivante.

Le rayonnement de Walker dans le paysage canadien se manifeste aussi en dehors des activités du Canadian Art Club. L’Académie royale des arts du Canada l’a admis en 1913. Une exposition entièrement consacrée à sa production, organisée par son agent à la Montross Gallery de New York, est également présentée à l’Art Museum of Toronto au printemps de 1915. L’année suivante, grâce à l’intervention de son ami le professeur James Mavor*, Walker reçoit un doctorat honorifique de la University of Toronto. La McGill University et l’université Laval lui rendront le même honneur respectivement en 1932 et en 1938.

Dernières années et bilan

La carrière de Walker connaît malgré tout un déclin après la Première Guerre mondiale. Ses œuvres à thématiques passéistes ne semblent plus trouver preneurs auprès du public étasunien, qui l’a soutenu jusque-là. Lorsque son représentant Montross prend sa retraite en 1923, l’artiste se tourne vers Frederic Newlin Price et ses Ferargil Galleries, à New York. Dans l’espoir de fournir un nouveau souffle à la carrière du peintre et de lui ouvrir un marché, Price orchestre, contre l’avis même de son protégé, une exposition de sa production récente à la Watson Art Galleries de Montréal en novembre 1925. Comme le pressentait l’artiste, l’aventure ne mène à la vente que d’une seule œuvre. Walker choisit de se retirer sur son île en 1929. Il souligne la fin de ses activités professionnelles avec une exposition rétrospective organisée sans l’aide de Price et présentée à l’école des beaux-arts de Montréal, puis à l’Art Gallery of Toronto.

De graves problèmes financiers, qui mènent Walker proche de la faillite, assombrissent les dernières années de sa vie. Les soins de santé offerts à son épouse, atteinte d’un trouble paranoïaque depuis 1914, grugent ses épargnes. Ses ventes, déjà en baisse aux États-Unis, chutent encore davantage pendant la crise économique des années 1930. Ces déboires ne minent toutefois pas entièrement son moral. Walker continue de participer activement à la vie artistique, surtout dans la région de Québec, où il s’est lié d’amitié avec plusieurs artistes, intellectuels et hommes politiques de la province, parmi lesquels figurent Clarence Gagnon*, Charles Huot*, Charles-Joseph Simard et Pierre-Georges Roy*. Il contribue notamment à illustrer l’ouvrage de ce dernier, l’Île d’Orléans, paru à Québec en 1928. Engagé dans des tractations visant à influer sur l’orientation de l’enseignement artistique dans la province, il accepte de pourvoir temporairement et bénévolement la fonction de directeur de l’école des beaux-arts de Québec en 1931, après la mort, le 27 avril, d’Henry Ivan Neilson. D’un tempérament décidé et même intransigeant, il entre par la suite dans une lutte sans merci avec Charles Maillard*, à qui revient finalement la direction de l’école. Défenseur d’une approche nationaliste, Walker l’accuse de privilégier le recrutement de professeurs européens au détriment des candidats canadiens. Les démarches subséquentes de Walker pour obtenir le poste de directeur de l’école des beaux-arts de Québec demeureront vaines.

Ontarien d’origine, Horatio Walker a connu le prestige et la notoriété aux États-Unis – plus qu’aucun autre peintre canadien de sa génération –, et ce, avec des œuvres célébrant le terroir de sa province d’adoption. Perçu comme le « Millet de l’école américaine » sur la scène artistique new-yorkaise dès 1905 (selon le périodique Collector and Art Critic), il a dû se contenter, dans son pays natal, de marques de reconnaissance, à défaut d’y remporter un succès commercial de son vivant. Une exposition rétrospective présentée au Musée du Québec en 1986 lui apportera sa renommée posthume de « chantre de l’île d’Orléans », selon l’expression de Karel.

À l’occasion de l’exposition consacrée à Horatio Walker en 1986, le Musée du Québec a publié le catalogue Horatio Walker ([Québec]), signé par David Karel, qui représente l’ouvrage le plus fouillé sur la vie et l’œuvre de l’artiste. Le musée a ensuite fait paraître, l’année suivante, les Œuvres d’Horatio Walker ([Québec]), répertoire préparé par Lyne Gravel, qui recense près de 700 huiles, aquarelles, dessins et gravures de l’artiste.

Certaines œuvres de Walker demeurent non localisées ou appartiennent à des collections particulières. De nombreuses institutions muséales à travers le Canada et les États-Unis conservent les autres. Au Canada, le Musée national des beaux-arts du Québec (nom qu’a pris le Musée du Québec en 2002) en possède la collection la plus considérable. Le Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa), l’Agnes Etherington Art Centre de la Queen’s University (Kingston, Ontario), l’Art Gallery of Hamilton, Ontario, et le Musée des beaux-arts de l’Ontario (Toronto), entre autres, détiennent aussi des œuvres de Walker. Aux États-Unis, on en trouve notamment au Metropolitan Museum of Art (New York), au Memorial Art Gallery de la University of Rochester, N.Y., et au Smithsonian American Art Museum (Washington).

Ancestry.com, « Dossiers de naturalisation fédéraux et d’État, New York, 1794 à 1943 » : www.ancestry.ca (consulté le 17 févr. 2020).— AO, RG 80-5-0-2, no 357 ; RG 80-5-0-29, no 13665.— BAC, R233-29-7, Canada-Ouest, dist. Perth, sous-dist. Wallace : 23 ; R233-34-0, Ontario, dist. Perth Nord (30), sous-dist. Listowel (h) : 2.— Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, « Québec, registres des églises protestantes, 1763–1967 » : www.familysearch.org (consulté le 14 févr. 2020).— Le Devoir, 27 sept., 29 oct., 5, 10, 12 nov. 1938.— Gazette (Montréal), 22 nov. 1913.— L’Illustration nouvelle (Montréal), 16 déc. 1938.— Le Soleil, 10, 12 janv. 1925.— Art Assoc. of Montreal, Special loan exhibition of paintings by James Maris, Matthew Maris, William Maris and Horatio Walker, N. A. ([Montréal ?, 1900 ?]).— Jean Chauvin, « Horatio Walker », la Rev. populaire (Montréal), 20 (1927), no 11 : 7–9.— Directory, Rochester, 1876, 1879.— Dorothy Farr, Horatio Walker, 1858–1938 (catalogue d’exposition, Agnes Etherington Art Centre, 1977).— Henri Girard, « Deux peintres de chez nous », la Rev. moderne (Montréal), 10 (1928–1929), no 6 : 11, 30.— « Horatio Walker », Collector and Art Critic (New York), 3 (mars 1905) : 35.— J. N. Laurvik, « Walker, painter of American peasants », Arts and Decoration (New York), 1 (1910–1911) : 63–65, 88.— New York Heritage, « Rochester Art Club classes for 1882-3 » : nyheritage.org (consulté le 14 févr. 2020).— Horatio Walker, Pictures, studies and sketches ([New York], 1915).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Anne-Élisabeth Vallée, « WALKER, HORATIO (Horatio M. Walker) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/walker_horatio_16F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/walker_horatio_16F.html |

| Auteur de l'article: | Anne-Élisabeth Vallée |

| Titre de l'article: | WALKER, HORATIO (Horatio M. Walker) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2022 |

| Année de la révision: | 2022 |

| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |